Abgetaucht

Forscher wollen mit einer Tauchdrohne den Meeresgrund der Tiefsee erkunden. In der Ostsee testeten sie die autonomen Systeme.

Foto: Bettina Reckter

Strahlend blauer Himmel, schon am frühen Morgen wärmt die Sonne. Schleswig-Holstein feiert den Spätsommer. Eine leichte Brise weht einen Hauch Sonnenmilch und das Jauchzen spielender Kinder vom Strand herüber zum Segelclub von Eckernförde. Die Ostsee liegt ruhig da.

Die am Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) entwickelte Tauchdrohne ist ca. 2,5 m lang.

Von einem aufblasbaren Katamaran wird sie zum Einsatzort gebracht. Mehrere dieser kombinierten Über- und Unterwassersysteme arbeiten im Schwarm. Sie kommunizieren über Schallwellen.

Per Sonar tasten die Great Diver den Meeresgrund ab, um ihn zu vermessen. Mindestens eine Drohne hat zudem eine leistungsfähige LED-Blitzanlage und vier Spezialkameras an Bord.

Um die Geräte nach erfüllter Mission zu bergen, wurde ein spezielles Verfahren entwickelt. Mit einem Fangseil umkreist der Katamaran den Great Diver, bis er die Tauchdrohne sicher eingehakt hat und sie an Land schleppen kann.

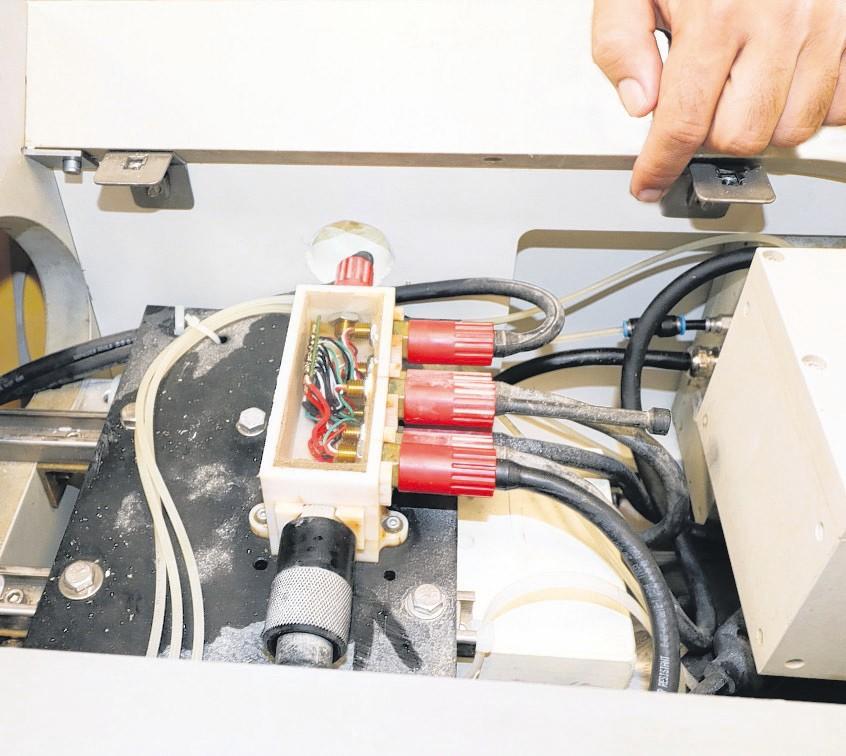

Batterien und der zentrale Datenspeicher können nach einer Mission werkzeuglos innerhalb von 30 min gewechselt werden.

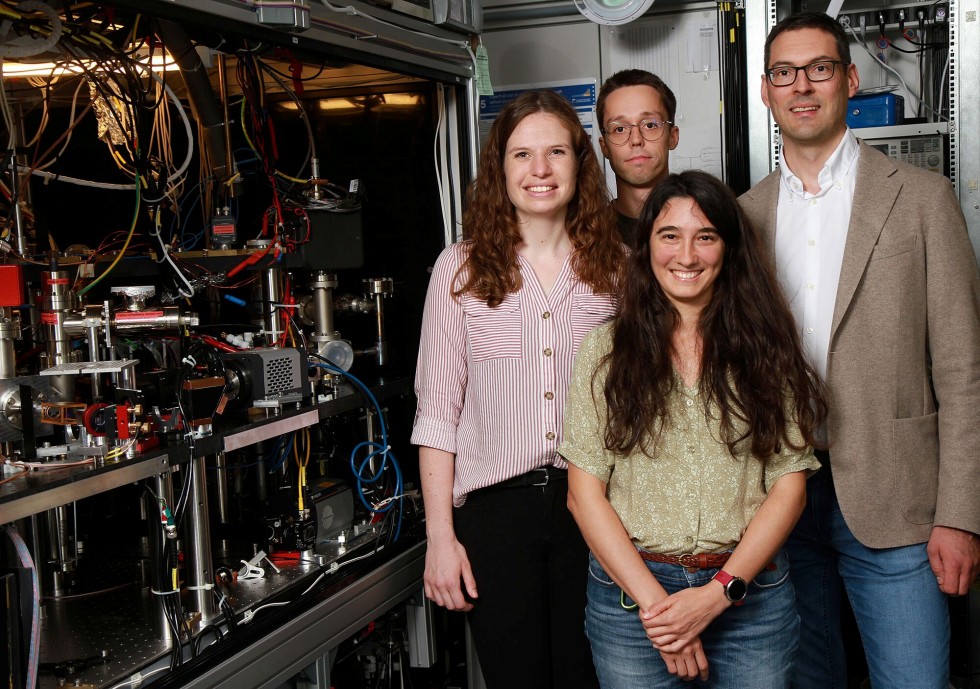

„Zu ruhig“, meint Gunnar Brink. Er wünsche sich eine ordentliche Brandung. Denn der Physiker ist nicht hier, um Urlaub zu machen. Mit seinem Team vom Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) in Karlsruhe will er einer Drohne das Tauchen beibringen. Am Steg vertäut wiegen sich auf Kräuselwellen ein paar Segelboote, ihre Takelage klappert dazu leise im Takt. Etwas abseits davon liegen – wie Zwillinge – zwei Katamarane, ausgestattet mit Technik für die autonome Steuerung. Einer von beiden wird gleich die Tauchdrohne ins Schlepptau nehmen, der andere dient als Begleitfahrzeug für die Crew.

Foto: Bettina Reckter

Bei geöffneter Verkleidung wirft Brink einen letzten Blick ins Innere der Drohne und kontrolliert die Steckverbindungen der Bordelektronik. Bis auf wenige Komponenten sind alle Elemente druckneutral ausgelegt und in ein Gel aus Silikonkautschuk eingebettet. Was nicht druckbeständig ist, wird für den Einsatz in der Tiefsee in einem Titanrohr untergebracht. Das erspart dem Tauchroboter „Great Diver“ das sonst übliche schwere Druckgehäuse und erhält ihm die schlanke Silhouette. Leichtbau wurde hier von vornherein mitgedacht.

Für den heutigen Versuch aber braucht es selbst das Gel nicht, ist die Ostsee in der Eckernförder Bucht doch kaum 20 m tief. Zufrieden setzt der Physiker die orangefarbene Haube übers Sonar, über das die autonomen Fahrzeuge später miteinander kommunizieren werden. Ein Lastenkran nimmt den Great Diver vorsichtig an den Haken und hievt ihn hinüber ins Wasser.

Mit einem langen Schritt springt Brink an Bord. Eine Möwe lacht und flattert auf. „Die Technik soll auch auf den Weltmeeren funktionieren, wo aber ganz andere Bedingungen herrschen als hier in der geschützten Bucht“, erklärt der Projektleiter den Grund für seine eben gezeigte Enttäuschung. Das Ziel: In rauer See bringen mehrere Katamarane jeweils eine Tauchdrohne ins Zielgebiet. Dort klinken sich die Drohnen aus und schwärmen – ausgestattet mit Elektromotor – Richtung Meeresboden aus, um ihn zu kartieren. Nach getaner Arbeit kehren sie mit den gespeicherten Beobachtungsdaten an die Wasseroberfläche zurück und werden von der Katamaranflotte eingefangen. Der Mensch bleibt außen vor. Aber er steuert alles aus großer Entfernung.

Die Tiefsee – also alles tiefer als 200 m – entwickelt auf Unternehmen eine mächtige Sogwirkung. Begehrte Rohstoffe, wie etwa Manganknollen, werden hier vermutet, zudem Erdöl und andere Energiequellen. Wer den Meeresboden nutzen darf, regelt die International Seabed Authority. Die UN-Behörde mit Sitz auf Jamaika vergibt Pachtgebiete, von denen auch Deutschland zwei erworben hat. Ausgestattet mit einer Explorationslizenz könnten deutsche Forscher den Grundstein für den untermeerischen Bergbau legen. Doch dafür müssten sie sehr viel mehr über die dortigen Verhältnisse wissen.

Bei Auflösungen von 7 m bzw. 20 m sind die Oberflächen von Mond und Mars wesentlich besser erfasst als die der Tiefsee. Für die Darstellung des Meeresgrunds muss bislang ein Raster von 5 km mal 5 km genügen. Brinks Team will das ändern. Die Unterwasserfahrzeuge sollen sich mit bis zu 4,3 Knoten, also umgerechnet 8 km/h, rund 100 m über dem Grund bewegen und ihn mit Schallwellen scannen. Der Schall wird gebündelt und in einem genau definierten Winkel ausgesendet. Aus der Laufzeit des Echos lässt sich die Topografie des Grundes und auch die Lage von Schiffswracks und abgestürzten Flugzeugen dreidimensional errechnen.

Zusätzlich machen Spezialkameras Fotos der Umgebung, ein LED-Blitzsystem erhellt dafür die ewige Nacht. Mit der Messtechnik von Zeiss soll eine einzelne Tauchdrohne, so der Plan, etwa 6,4 km² pro Stunde kartieren. Abzüglich der üblichen Überlappungen erhalten die Karlsruher Forscher so von jeder Drohne an einem einzigen Tag eine Abbildung von etwa 100 km² Bodenfläche.

Über Akustik läuft auch die Kommunikation der Fahrzeuge untereinander. Gunnar Brink startet den Katamaran und steuert ihn per Hand aus dem Hafen hinaus. Auf dem zweiten Katamaran stapelt sich die Technik. Kollege Eduard Maydanek ist an Bord, um die Systeme zu testen und im Notfall einzugreifen. Dafür hält der Mann aus der Ukraine permanent Funkverbindung mit dem Projektleiter.

Foto: Bettina Reckter

Eigentlich findet der Kat seinen Weg autonom. Ein Stück weit begleitet ihn die Möwe, dann dreht sie ab. In tieferem Gewässer angelangt, wird die Tauchdrohne ausgeklinkt; langsam und vergleichsweise unspektakulär taucht sie unter. Vom autonomen Elektromotor angetriebene Propeller und Ruder ziehen sie langsam in die Tiefe. Unter Wasser helfen ihr weder GPS zur Navigation noch Licht oder Funkwellen zur Verständigung.

Während der gesamten Fahrt stehen Katamarane und Drohne deshalb über Schallwellen in Kontakt. Deren Übertragung wird zwar ebenfalls durch das Meerwasser gedämpft, aber nur leicht. „Bei der Kartierung setzen wir ein Sonar mit einer Frequenz von 110 kHz ein. Für die Kommunikation ein anderes mit etwa 15 kHz“, sagt Brink. Für die wenigen Befehle, die er in die Tiefe schicken will, ist das genug. Der Great Diver muss seine Mission ohnehin alleine erledigen. Die Datenübertragung reicht gerade, um Steuerbefehle zum Beispiel fürs Auftauchen zu senden. Dabei sind die Tauchfahrzeuge so austariert, dass sie einen leichten Auftrieb haben. Fällt einmal der Elektromotor aus, würden sie auch von alleine allmählich zur Oberfläche aufsteigen – und könnten geborgen werden.

Ganz selbstlos handelt Brinks Team nicht. Angespornt wurde es durch den internationalen Wissenschaftswettbewerb Ocean Discovery XPrize, ausgerufen vom Mineralölkonzern Shell. Der hat ein natürliches Interesse daran herauszufinden, wo in der Tiefsee lohnende Erdölvorkommen und Rohstofflager stecken könnten. Die Aufgabe für die Teilnehmer: Technologien für die autonome, schnelle und hochauflösende Tiefseeforschung voranzutreiben.

Die Karlsruher Forscher nennen sich seither „Arggonauts“, in Anspielung auf die Argonautensage aus der griechischen Mythologie und mit einem Doppelbuchstaben in der Mitte als Verneigung vor Professor Pierre Aronnax, der Hauptfigur in Jules Vernes Abenteuerroman „20 000 Meilen unter dem Meer“. Um wirtschaftliche Partnerschaften eingehen zu können, brauchte das Team zudem diesen schützbaren Namen. Nach Abschluss des Wettbewerbs ist unter dieser Bezeichnung zudem im kommenden Jahr die Ausgründung geplant. Dann sollen autonome Unterwasserfahrzeuge in großer Stückzahl gebaut werden.

Eine Herausforderung für den Wettbewerb war es, die Tauchdrohne so zu konzipieren, dass sie dem ungeheuren hydrostatischen Druck in der Tiefsee standhält. Einfach war das nicht. In 4000 m Tiefe, so weit sollen sich die Tauchdrohnen aus Karlsruhe einmal vorwagen, sind es etwa 400 bar. Auf jeden Quadratmeter wirkt damit die Last von ungefähr acht Airbus A380 – vollgetankt und beladen mit Passagieren samt Gepäck.

Foto: Bettina Reckter

Dafür müssen die autonomen Fahrzeuge ausgelegt sein. Tauchroboter sehen deshalb meist aus wie ein Wal. Der Echo Voyager vom US-Unternehmen Boeing zum Beispiel. Er ist 30 m lang und etwa 50 t schwer, um den Druck abzufangen. Der Great Diver hingegen ist mit gut 300 kg ein Leichtgewicht. Das liegt an der offenen Bauweise, die möglich wurde, weil größtenteils druckneutrale Elemente verwendet wurden. Und an der Außenhaut aus reinem Polypropylen. Der Kunststoff sorgt für Auftrieb. In einer Druckkammer in Newcastle haben die Arggonauts ihre Drohne bereits einem Druck von 400 bar ausgesetzt. Der Tauchroboter hat dem standgehalten.

Plötzlich schnarrt das Funkgerät. „Gunnar, wir müssen zurück. Sofort“, ruft Maydanek. Was nach Ernstfall klingt, ist für die Crew längst Routine. So sähen Testfahrten nun mal aus, sagt Brink. Trotzdem muss die Tauchdrohne unverzüglich eingefangen werden. Das Team ist eingespielt, jeder Handgriff sitzt. Die Fraunhofer-Forscher haben sich dafür ein besonderes Verfahren ausgedacht. Sobald die Drohne an der Wasseroberfläche ist, lässt sie ein bis zu 60 m langes Seil frei. Ein Senklot zieht dieses straff nach unten. Der zuständige Katamaran wirft daraufhin ebenfalls ein Seil aus, an dessen Ende sich ein Haken befindet. Dann beginnt der Kat die Drohne zu umkreisen. Immer enger ziehen sich die Bahnen, bis sich beide Seile treffen – und automatisch verhaken. Nun kann der Kat die Drohne zur Basis zurückschleppen.

Eine Acht und zwei halbe Schläge mit der Leine, dann sind die Katamarane am Steg festgemacht. Zurück an Land klingen die Karabinerhaken der benachbarten Segelboote plötzlich wie ein liebliches Glockenspiel. „Das Quergestänge der Steuerung war nicht frei beweglich, da muss ich noch mal ran“, erklärt Maydanek seinen Notruf. Brenzlig wäre es nicht geworden, aber bei höherem Wellengang als hier in der spiegelglatten Ostsee könnte diese Konstruktion zu stark belastet werden. Das wolle er sich lieber noch mal anschauen.

Ein Kriterium für den XPrize war, dass sämtliches Equipment in einen Seecontainer passt. Die Katamarane sind daher aufblasbar und passen in zwei große Packtaschen. Und auch die Drohnen sind kleiner als üblich. Wenn es im Dezember zum Finale des Wettbewerbs geht, wird sich zeigen, ob die Arggonauts gut im Rennen liegen. Wo das sein wird, erfahren sie erst kurz zuvor, damit für alle gleichen Bedingungen herrschen.