Tsunami überrollt japanisches Kernkraftwerk

Für die deutsche Branche war die Havarie von Fukushima Daiichi am 11. März 2011 eine harte Zäsur. Uwe Stoll, heute technisch-wissensschaftlicher Geschäftsführer der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS), steckte damals mitten drin im Geschehen und blickt zurück. Und erst seit dieser Woche steht fest, wie viel der endgültige Atomausstieg die Steuerzahler kostet: 2,428 Mrd. €.

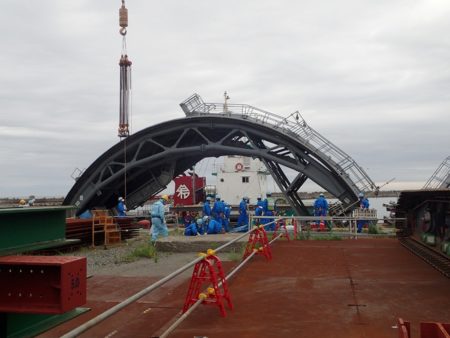

Foto: Tepco

Ähnlich wie bei den Fernsehbildern von September 2011, als Terroristen zwei Verkehrsflugzeuge in die Twin Towers in New York flogen, macht es etwas mit Menschen, wenn sie Augenzeugen eines einschneidenden Ereignisses werden. Unsere modernen Medien machen diese Unmittelbarkeit möglich.

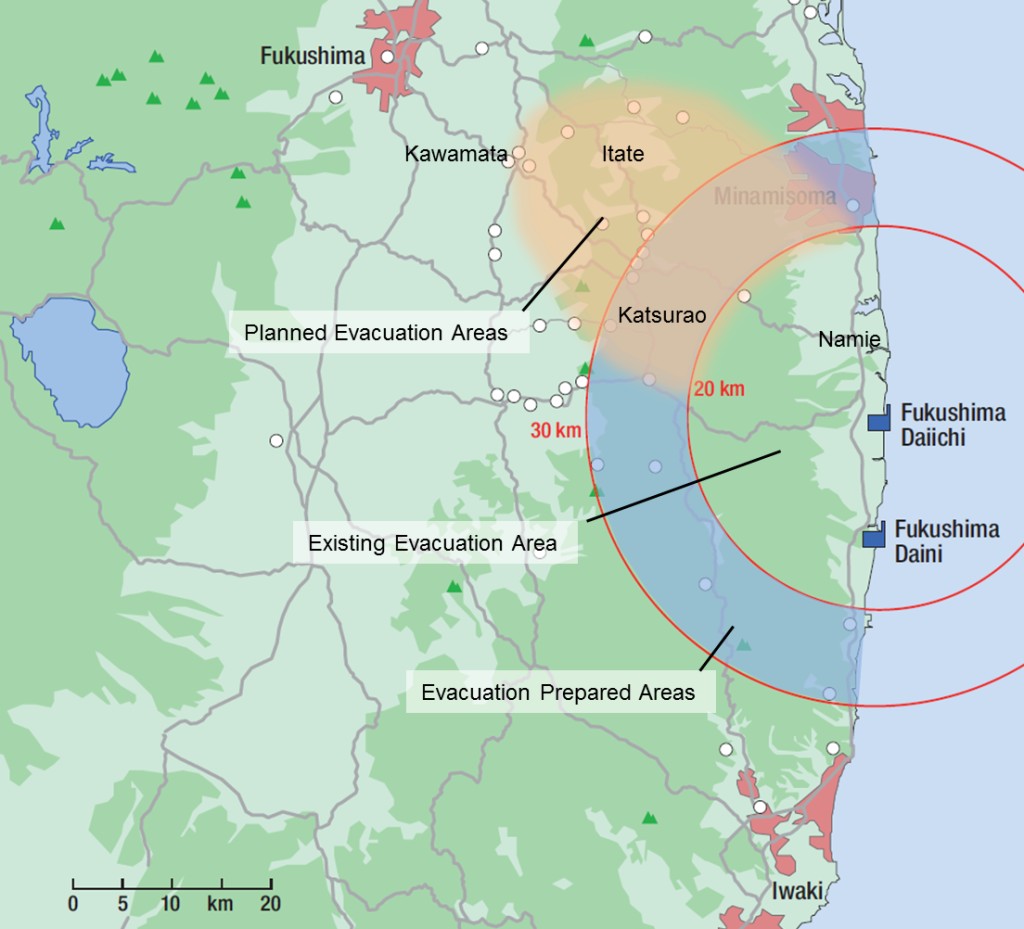

Auch die Katastrophe im japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi, das nach dem Tohoku-Erdbeben vom 11. März 2011 nachmittags Ortszeit von einem Tsunami geflutet wurde, gehört dazu. Alle Welt konnte die Verwüstung sehen; die Wasserstoffexplosionen, wie sie die Gebäudehüllen der Reaktoren 1, 3 und 4 zerfetzten. Täglich – wie auch die VDI nachrichten damals im Netz berichteten – gab es neue Wasserstandsmeldung, sowohl im wortwörtlichen wie im übertragenen Sinne.

Die Bilder aus Japan, sie hinterließen auch die deutsche Energiepolitik im Bereich Kerntechnik als Trümmerfeld. Trotz ihrer international hochgelobten Sicherheitsstandards war politisch ein schnelles Aus für die deutschen Reaktoren nicht abzuwenden.

Explodierende Reaktorgebäude auf dem Hotelbildschirm

Einer, der das Unglück in Japan am Fernsehgerät verfolgte, war Uwe Stoll, heute technisch-wissenschaftlicher Geschäftsführer der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) in Köln. „Zum Zeitpunkt des Unglücks 2011 war ich im Urlaub – auf einer Südamerika-Rundreise in Bolivien. In La Paz haben wir dann die Bilder der Explosionen in Fukushima Daiichi gesehen.“

Stoll arbeitete damals für den französischen Kerntechnikkonzern Areva (heute Framatome) in Deutschland, unter anderem als Leiter des Technischen Ausschusses. Areva hatte Mitarbeiter aus Nürnberg in Japan, sie waren im Kraftwerk tätig. „Doch die haben sich inzwischen bei uns gemeldet. Sie haben das Beben unversehrt überlebt“, sagte eine Mitarbeiterin schon am 12. März den Nürnberger Nachrichten.

Stoll hingegen ereilte ein Notruf seines Chefs: „Komm sofort nach Hause!“ Von La Paz nach Deutschland – das war damals nicht so einfach, erinnert sich Stoll: „Als ich in Buenos Aires zum Umsteigen eintraf, kam ein weiterer Anruf: ‚Mach deinen Urlaub zu Ende!‘.“ Die Botschaft sei gewesen: „Da kann man ohnehin nichts mehr retten.“ Gemeint war Deutschland, denn da war gerade der Beschluss gefallen, sieben Kernkraftwerke sofort abzuschalten.

Deutsche Energiepolitik machte wegen Fukushima den Salto rückwärts

Bereits am 12. März 2011, einen Tag, nachdem der Tsunami die Reaktoren im fernen Japan überrollt hatte, versprach Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Überprüfung aller Kernkraftwerke (KKW) in Deutschland. Zwei Tage später die nächste Entscheidung: Die Laufzeitverlängerung werde ausgesetzt, die Regierung verordnete sich und den Energieversorgern ein Moratorium von drei Monaten als Überprüfungs- und Denkzeit. Bereits zwei Tage später allerdings gingen zur Sicherheit die acht Reaktoren vom Netz. Seit Mitte März waren die ältesten deutschen KKW abgeschaltet.

Eine absolute Kehrtwende nach einem heißen Herbst, in dem die damals aus CDU, CSU und FDP bestehende Bundesregierung ihr Wahlversprechen umgesetzt und im Rahmen eines neuen Energiekonzepts die Laufzeit der Kernkraftwerke verlängert hatte. Erst am 26. November 2010 hatte der Bundesrat diese Laufzeitverlängerung, durchgewunken; angesichts der Fernsehbilder kassierte Merkel die auch regierungsintern nicht unumstrittene Regelung kaum dreineinhalb Monate später.

Und Merkel verordnete eine breitere Debatte -– was vorher politisch nicht gewünscht war: Zwei Kommissionen sollten Vorarbeiten leisten, um der Regierungskoalition ausreichend Material an die Hand zu geben, damit entschieden werden konnte, woher der Strom in Zukunft kommen sollte. Unter Federführung des Bundesumweltministeriums (BMU) arbeitete bereits die 16-köpfige Reaktorsicherheitskommission. Eine weitere Kommission mit 14 Mitgliedern aus Kirchen, Forschung, Wirtschaft und Gewerkschaft bildeten den „Rat der Weisen“. Keine Entscheidungen im stillen Kämmerlein mehr in dieser Sache, war Merkels Vorgabe.

In Deutschland war nach Fukushima Krisenmanagement angesagt

Fünf Tage später landete Uwe Stoll wieder in der Heimat. Er hatte den Eindruck, er komme „in einen aufgescheuchten Hühnerhaufen“. Die ganze Branche war aufgeregt, er aber konnte dank seiner Erholung im Urlaub ruhig bleiben. „Ich kam rein, konnte das sortieren und so mithelfen, ein bisschen Ordnung hineinzubringen. Drei Tage später hat mich dann die EU nach Brüssel eingeladen, um zu erklären, was in Fukushima eigentlich passiert ist.“ Gebrieft hatten ihn seinerzeit Areva-Experten, die ihn schon in seinem Urlaub darüber informierten, dass in Fukushima Daiichi nicht das Containment explodiert sei, worüber länger spekuliert worden war.

Stoll war damals Mitglied der Reaktorsicherheitskommission (RSK) als Leiter des Ausschusses für Reaktorbetrieb. Die RSK hatte den Auftrag, einen Stresstest der deutschen Reaktoren zu machen. Diese Robustheitsanalyse, so die offizielle Bezeichnung, wurde dann im Mai 2011 vorgestellt. „Eine sehr arbeitsreiche Zeit für die RSK und die GRS“, erinnert sich Stoll. „Ich stehe auch heute noch zu den Ergebnissen dieser Robustheitsanalyse, allerdings hat das in Deutschland keine Rolle gespielt, weil der Ausstieg ohnehin beschlossen war.“

Fünf Monate nach Fukushima wurden acht deutsche KKW endgültig stillgelegt

Nur einen Monat später, nachdem die Robustheitsanalyse vorlag, beschloss die Bundesregierung am 6. Juni 2011 das Aus für acht Kernkraftwerke und den stufenweisen Atomausstieg bis 2022. Ende Juni schloss sich der Bundestag – in namentlicher Abstimmung diesmal – an und kassierte seinen eigenen Beschluss vom 28. Oktober 2010 mit dem „13. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes“.

Insbesondere erlosch mit diesem Beschluss zum Inkrafttreten des Gesetzes am 6. August 2011 die Betriebsgenehmigung für acht Kernkraftwerke in Deutschland: Biblis A und B, Brunsbüttel, Isar 1, Krümmel, Neckarwestheim 1, Philippsburg 1 und Unterweser. Ende nächsten Jahres werden danach mit dem Anlagen Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 die letzten Kernkraftwerke in Deutschland ihre kommerzielle Stromerzeugung einstellen.

Rechnung für den Atomausstieg von 2011 beträgt rund 2,4 Mrd. €

Just dieser Tage flatterte dem Staat für diesen Beschluss quasi die Abschlussrechnung auf den Tisch: 2,428 Mrd. €, so das BMU. „Die Bundesregierung hat sich mit den vier Energieversorgungsunternehmen (EVU) EnBW, Eon/Preussenelektra, RWE und Vattenfall auf Eckpunkte zur Zahlung eines finanziellen Ausgleichs aufgrund des beschleunigten Atomausstiegs nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 und die Beilegung aller damit in Zusammenhang stehenden Rechtsstreitigkeiten verständigt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums vom 5. 3. 2021. Damit ist ein Schlussstrich gezogen unter jahrelange Rechtsstreitigkeiten vor deutschen und internationalen Gerichten.

Im Einzelnen erhält laut BMU Vattenfall 1,425 Mrd. €, 880 Mio. € gehen an RWE, 80 Mio. € an EnBW und 42,5 Mio. € an Eon/Preussenelektra. „Diese Zahlungen dienen einerseits einem Ausgleich für Reststrommengen, welche die Unternehmen nicht mehr in konzerneigenen Anlagen erzeugen können (RWE, Vattenfall), andererseits dem Ausgleich für Investitionen, welche die Unternehmen im Vertrauen auf die 2010 in Kraft getretene Laufzeitverlängerung getätigt hatten, die dann aufgrund der Rücknahme der Laufzeitverlängerung nach den Ereignissen von Fukushima entwertet wurden (EnBW, Eon/Preussenelektra, RWE)“, heißt es in der Mitteilung.

Eine kostenträchtige Kompensation für die zusätzlichen Jahre, die den Betreibern im Herbst 2010 zugestanden wurden: Sieben ältere Anlagen bekamen seinerzeit acht zusätzliche Jahre, für die zehn Reaktoren, die ab 1980 ans Netz gingen, waren es 14 Jahre mehr. Die Betreiber von Kernkraftwerken sollten dafür im Gegenzug von 2011 bis 2016 jährlich 2,3 Mrd. € Brennelementesteuer an den Bundeshaushalt zahlen – ein Deal, der sich später als Makulatur erwiese, weil die Steuer verfassungswidrig war.

Nach Fukushima stand die Sicherheit deutscher Kernkraftwerke auf dem Prüfstand

Die technische Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke, die international anerkannt war und aus dem die deutsche Branche einiges an Selbstbewusstsein zog, sie schien in der politischen Debatte irrelevant zu sein. Aber das war für Uwe Stoll, den Ingenieur der Kernenergietechniker, nicht das Schlimmste: „Das Schlimmste für mich war die Zeit, die sich an den Ausstiegsbeschluss anschloss. Damals konnte man in der Bevölkerung Sätze hören mit dem Tenor: ‚Das sind ja alles Verbrecher, die in der Branche arbeiten.‘ Da wurden Leute, die in einem Kernkraftwerk arbeiteten, sogar persönlich angegangen.“ Ihm machte das große Sorgen, denn, so Stoll: „Man braucht motivierte Mitarbeiter, um ein Kernkraftwerk wirklich sicher betreiben zu können.“

„Wir haben in Deutschland auch eine gebunkerte Notstrom- und Notspeisewasserversorgung. Wären diese Technologien in Fukushima Daiichi im Einsatz gewesen, dann hätte der Unfall vielleicht verhindert, ganz sicher aber in seinen Folgen deutlich abgemildert werden können.“

Uwe Stoll, technisch-wissenschaftlicher Geschäftsführer, GRS, Köln

Diese Stimmung legte sich. „In den ersten beiden Jahren nach Fukushima und nach dem deutschen Ausstiegsbeschluss hat man schon merken können, dass die Motivation bei den Beschäftigten in der Nuklearbranche etwas nachgelassen hat. Wertschätzung sieht anders aus. Das hat sich danach aber wieder stabilisiert, auch weil die Arbeitgeber ihren Beschäftigten wieder langfristige Perspektiven aufgezeigt haben.“

Deutsche Kerntechnikbranche ging nach Fukushima weltweit in die Offensive

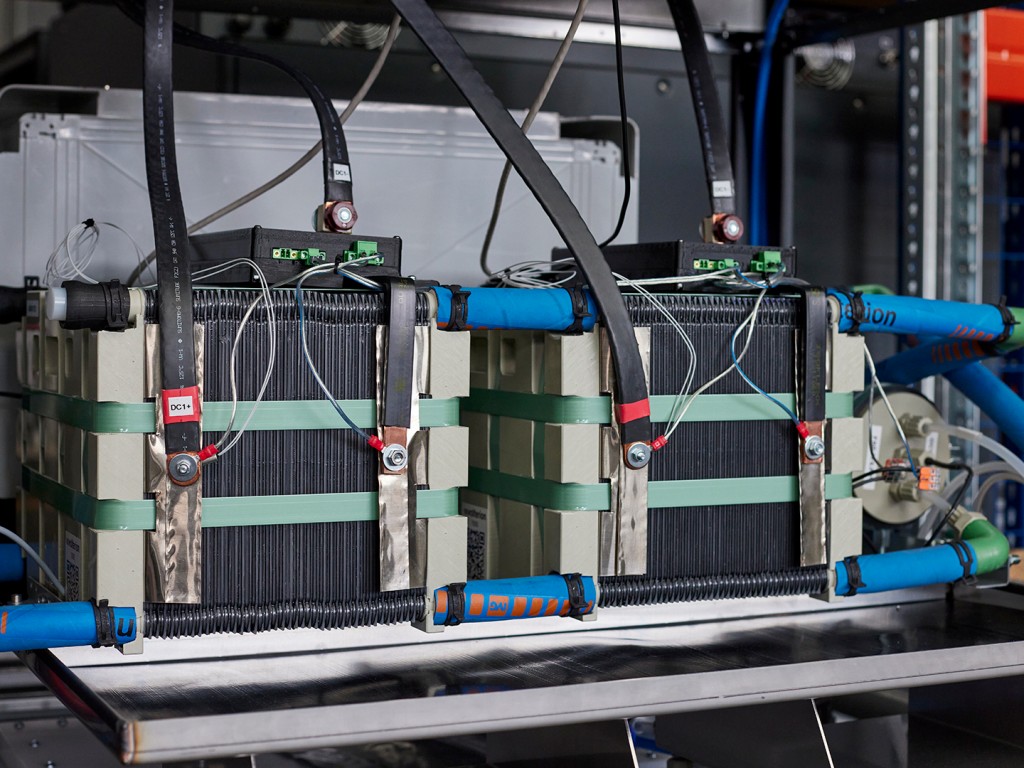

Nach dem Fukushima-Unfall besann sich die deutsche Kerntechnik darauf, ihre Sicherheitstechnologien weltweit zu vermarkten. In den 1980er- und 1990er-Jahren hatte sie Technologien wie Wasserstoff-Rekombinatoren und das gefilterte Containment-Venting entwickelt. Stoll: „Wir haben in Deutschland auch eine gebunkerte Notstrom- und Notspeisewasserversorgung. Wären diese Technologien in Fukushima Daiichi im Einsatz gewesen, dann hätte der Unfall vielleicht verhindert, ganz sicher aber in seinen Folgen deutlich abgemildert werden können.“

Seinerzeit kamen zwei der weltweit drei Hersteller der Wasserstoff-Rekombinatoren aus Deutschland, dasselbe beim gefilterten Containment-Venting. „Wir haben als Branche damals die Welt eingeladen, sich diese Technologien im Einsatz anzusehen“, erinnert sich Stoll, der 2016 als technisch-wissenschaftlicher Leiter zur GRS ging. Als einschneidendes Erlebnis blieb ihm eine Führung durch das Kernkraftwerk Isar II in Erinnerung. An dessen Ende sagte der technische Leiter eines US-Stromkonzerns: „Und, was habt ihr davon? Ihr habt die ganze Sicherheitstechnik und werdet abgeschaltet. Wir haben das nicht und haben gerade unsere Laufzeitverlängerung auf 60 Jahre beantragt.“

GRS gewann international durch Aufarbeitung des Fukushima-Unfalls an Profil

Auch die GRS wurde durch die Aufarbeitung des Unfalls bekannt, nicht nur in Deutschland. Hier saß – und sitzt – die Expertise, um aufzuklären, was eigentlich in den Tagen nach dem Erdbeben in den Reaktoren passiert ist. „Man hat die GRS 2011 sehr viel mehr öffentlich wahrgenommen, als das vorher der Fall war“, sagt Stoll. Es sei danach sehr viel Arbeit in die Entwicklung der Codes hineingeflossen, mit denen man solche Unfallabläufe untersucht, um mögliche Gegenmaßnahmen zu entwickeln. „Ich plädiere inzwischen aber auch für etwas anderes“, ergänzt Stoll. „Vergesst bitte nicht, dass die oberste Priorität sein muss, Unfälle zu verhindern, und nicht, sie zu beherrschen. Die Störfallverhinderung muss oberste Priorität haben, das war immer die deutsche Sicherheitsphilosophie.“

Diese Ereignisse jener Märztage, sie haben bei Stoll für eine ganz persönliche Zäsur gesorgt. „Man hat früher öfter gehört: Das Kernkraftwerk ist sicher, weil es alle Regeln erfüllt. Ist es eben nicht“, sagt er. Denn die Anlage in Fukushima hätte zum Beispiel auch die Auslegungsregeln für einen Tsunami erfüllt. „Das ist rückblickend für mich persönlich das größte Aha-Erlebnis“, erzählt er. Sicherheit ist demnach mehr als der Status quo einer Technologie und ihrer Regeln. „Wir müssen auch immer die Regeln selbst hinterfragen. Und wir sollten auch immer über die Regeln hinausdenken, wie wir es bei der Robustheitsanalyse getan haben. Nur so können wir größtmögliche Sicherheit erreichen.“

Sicherheit in Kernkraftwerken ist mehr als nur Technologie

„Sicherheitskultur ist eine Sache, die schwer zu fassen ist: Eigentlich heißt das, dass die Sicherheit oberstes Primat hat“, erklärt Uwe Stoll. Aber ein Kernkraftwerk werde nun mal in erster Linie gebaut, um damit Strom zu produzieren. „Das geht verlässlich nur dann, wenn das Kraftwerk auch sicher betrieben wird. Und das hat man in Deutschland gut umgesetzt, auch in einem gemeinsamen Verständnis aller Beteiligten.“

Es habe in Deutschland immer eine gemeinsames Verständnis von den Herstellern über die Betreiber bis hin zu Gutachtern und Behörden gegeben: Wir wollen hier in Deutschland die besten und sichersten Kernkraftwerke der Welt haben. „Sicherheitskultur hört dabei nicht am Kraftwerkszaun auf“, betont Stoll. Dazu gehörten eine unabhängige Aufsicht, kompetente Gutachter und hoch qualifiziertes Anlagenpersonal. „Die Branche, der Staat und Gutachterorganisationen wie die GRS oder die TÜVs – wir haben das alle weltweit propagiert, und diese Sichtweise hat sich auch international durchgesetzt.“