Nützliche Viren

Immer häufiger breiten sich antibiotikaresistente Keime aus. Ausgerechnet Viren könnten für Patienten die letzte Rettung sein.

Foto: Susanne Donner

Tamta Tkhilaishvili schließt einen blauen OP-Kittel in ihrem Nacken. Sie schlüpft in Handschuhe und stülpt sich Füßlinge über die Schuhe. Dann öffnet sie die Tür zum Labor der Sicherheitsstufe S2. In dem kleinen fensterlosen Raum an der Charité in Berlin testet sie Phagen. Dies sind Viren, die ausschließlich Bakterien wie den multiresistenten Krankenhauskeim befallen – und damit für den Menschen nicht gefährlich, sondern ausgesprochen nützlich sind.

Es passiert viele Male im Jahr in deutschen Krankenhäusern, und immer ist es eine Krise: eine Infektion mit Keimen, die gegen aktuelle Antibiotika widerstandsfähig sind. Die Erkrankten bekommen dann manchmal Antibiotika aus den 1950er-Jahren. Sind ihre Abwehrkräfte geschwächt, können die multiresistenten Erreger sie sogar in den Tod treiben. 23 000 Menschen sterben jedes Jahr allein in Deutschland daran.

Antibiotikaresistente Keime breiten sich besonders in den Kliniken aus. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen soll sich das Problem bis 2050 massiv verschärfen: 10 Mio. Todesopfer würden die Multiresistenten dann jedes Jahr weltweit fordern.

Allerdings hegt die Organisation eine neue Hoffnung: Phagen. Das sind Viren, also eine Lebensform, die man eigentlich mit tückischen Krankheiten in Verbindung bringt. Aber diese natürlich vorkommende „Sorte“ frisst ausschließlich Bakterien – etwa den Choleraerreger.

Im vergangenen Herbst schlossen sich Hochschulen und Firmen hierzulande zum „Nationalen Forum Phagen“ zusammen. Ziel ist es, die Forschung soweit voranzubringen, dass die nützlichen Viren Kranke kurieren können.

Sie hebt ein Glas empor, in dem ein streichholzgroßes Glasstück in einer Flüssigkeit schwimmt. „Der Fremdkörper ahmt ein Implantat nach. Wir haben bei Patienten oft Probleme mit Infektionen auf Kniegelenken, Hüftgelenken oder auch Herzkathetern. Manchmal müssen wir die Implantate deshalb sogar entfernen“, erklärt die Expertin für Infektionskrankheiten. Denn die Bakterien besiedeln die Prothesen oft massenhaft. Dort aber lassen sie sich nur schwer behandeln.

Herkömmliche Antibiotika können in einen solchen Bakterienbelag nur schlecht eindringen, Phagen schon. Tkhilaishvili hält ein Gläschen mit einer klaren gelben Lösung in die Höhe. Die nützlichen Viren haben darin die massenhafte Vermehrung der Bakterien verhindert. „Was wir bisher in unseren Experimenten sehen ist, dass Phagen wirklich funktionieren. Wir sollten ihnen vertrauen“, sagt die Georgierin. Ihre Augen leuchten vor Begeisterung.

Die Kleinstlebewesen sind eine vergessene Errungenschaft ihrer Heimat. Die Viren, die Tkhilaishvili einsetzt, hat sie am Eliava-Institut in Georgien bestellt. Georgien und Russland gelten als Wiege der Phagenmedizin. Weil in den Ostblockstaaten über Jahrzehnte Antibiotika kaum verfügbar waren, behandelte man dort Infektionen erfolgreich mit den Bakterienkillern.

Bis heute haben die Apotheken in Georgien virushaltige Tinkturen, vor allem für Kinder, etwa gegen Wundinfektionen oder bei Schnupfen, weiß Tkhilaishvili. Vor und während des Zweiten Weltkriegs stellten auch die Behring-Werke in Deutschland Phagenpräparate her. Die nützlichen Viren wurden in den Feldlazaretten vorsorglich auf Wunden geträufelt. Dadurch heilten Verletzungen schneller und mancher chirurgische Eingriff konnte unterbleiben, wird berichtet.

„Sie sehen aus wie Raumschiffe“, sagt Ann-Brit Klatt. Die Mikrobiologin erforscht ebenfalls die neuen Hoffnungsträger an der Charité. Dazu isoliert sie ganz neue Phagen. An ihrem Computer öffnet sie eine Elektronenmikroskopaufnahme. Ein Phage zeigt sich in Schwarz-Weiß. An seinen polyedrischen Kopf schließt sich ein Rumpf in Form eines schmalen Rohrs an. Am Ende dieses Körpers hängen Beinchen, Schwanzfibern genannt, die dem Virus das Aussehen einer Spinne verleihen. Die Beinchen helfen dem Virus, sich an eine Wirtszelle zu heften. Zusätzlich klammert es sich mit feinen Spikes fest, die sich ebenfalls an der Unterseite befinden. Einmal auf einem Bakterium gelandet, spritzt es sein Erbgut ins Bakterium. Dieses zwingt es, massenhaft neue Phagen zu produzieren und in den Körper freizusetzen.

Klatt wird ein wenig verlegen, als sie erzählt, wo sie ihre Nützlinge her hat. Sie finden sich nämlich immer dort, wo auch ihre Wirt, also das Bakterium, ist. „Ich lasse tatsächlich Patienten in ein Röhrchen spucken und isoliere Phagen gegen Staphylococcus aureus daraus.“ Das Bakterium führt zu eitrigen Entzündungen. Bei sechs von 25 Probanden stieß Klatt so auf Viren gegen den Keim. „Die waren in den Labortests alle sehr wirksam gegen verschiedene Stämme des Krankheitserregers“, sagt Klatt. Alle Forscher, die sich den Phagen zuwenden, bauen derzeit ihre eigenen Sammlungen auf, um nicht nur von Bestellungen aus Georgien abzuhängen.

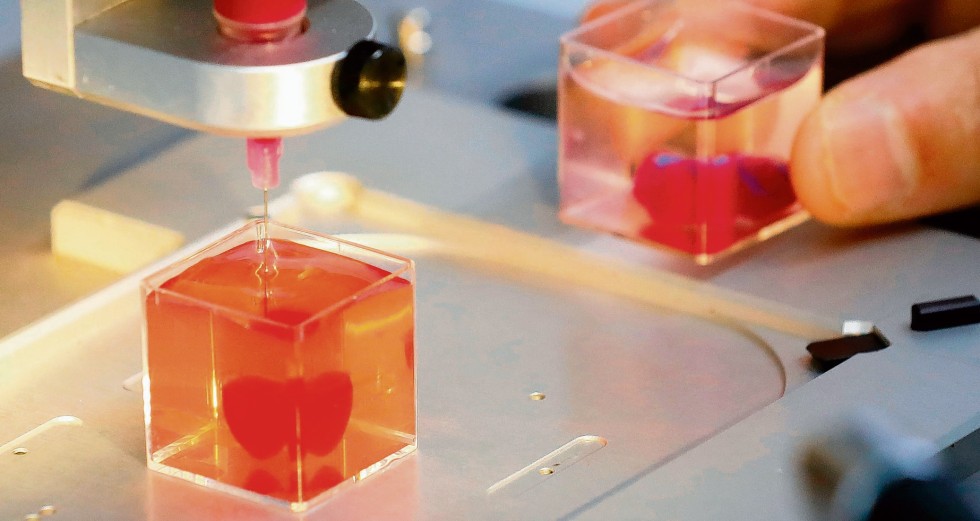

Die Forscher bereiten derzeit erste Therapien mit ihren Phagen vor. In einer Schachtel im S2-Labor an der Charité schwimmen speckige Hautstücke. „Tatsächlich ist das Gewebe von Klienten einer Schönheitsklinik, die sich den Bauch straffen ließen“, sagt Klatt und grinst. Am Vortag hat sie die Haut in briefmarkengroße Stücke geschnitten, jedes Stück mit einem Skalpell aufgeschlitzt und ein Plastikröhrchen, symbolisch für ein Implantat, in die Wunde gesteckt. Die Hautproben hat sie dann mit verschiedenen Staphylococcus-aureus-Stämmen infiziert. Bald wird sie die Phagen auf die verkeimte Haut loslassen.

„Die ersten Anwendungen von Phagen werden auf der Haut, also bei Wundinfektionen oder auch gegen den Dekubitis, das sogenannte Wundliegen bei bettlägerigen Patienten, sein“, erwartet der Mikrobiologe Hans-Peter Horz von der Universität Aachen. Denn hier greift der einzige Einwand einiger Kritiker nicht: Sie fürchten, die Viren könnten in den Körper, besonders ins Blut verabreicht, bedenkliche Reaktionen der Körperabwehr hervorrufen. Aber auf der Haut fällt die Immunantwort schwächer aus. Die historischen Berichte aus den Kriegsjahren und den Ostblockstaaten enthalten keine Hinweise auf gefährliche Nebenwirkungen.

Hierzulande gab es bisher nur einzelne Heilversuche. Der Unfallchirurg Burkhard Wippermann von den Helioskliniken in Hildesheim stieß 2016 während eines Urlaubs in Georgien auf solche Phagenpräparate. Damals konnte Wippermann eine Frau mit einer offenen Wunde am Bein, die bereits Dutzende Operationen hinter sich hatte und der eine Amputation drohte, heilen. Von vier Kranken, die mit resistenten Keimen befallen waren, erholten sich zwei nach solch einer Phagenkur.

Der Sepsisexperte Andrej Trampuz von der Berliner Charité wollte an diesen Erfolg anknüpfen, als er gemeinsam mit Kollegen einen ukrainischen Soldaten aus der Krisenregion mit Phagen behandelte. Er hatte sich im Konflikt auf der Krim schwer am Bein verletzt und deshalb ein künstliches Gelenk erhalten. Das entzündete sich jedoch und musste deshalb an der Charité herausgenommen werden.

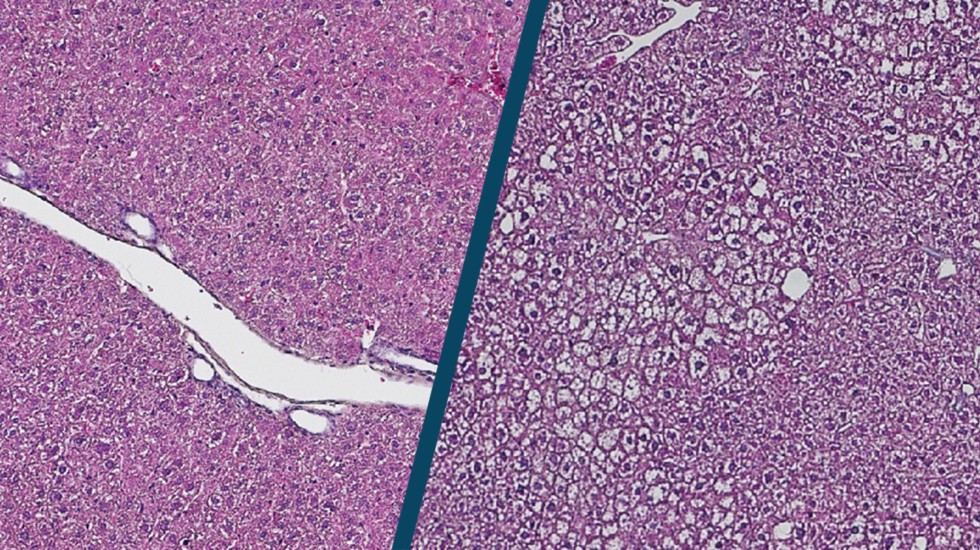

Im Gewebe fanden die Mikrobiologen viele hochgefährliche, antibiotikaresistente Erreger, darunter einen Superkeim: Pseudomonas aeruginosa. Daraufhin testete Trampuz gemeinsam mit seiner Doktorandin Tkhilaishvili einen Phagencocktail aus Georgien. Dieser konnte den Bakterienzoo eindämmen. Am ersten Tag nach der Kur konnten die Mikrobiologen zum ersten Mal gar keine Keime im Beingewebe des Mannes finden. Doch später kamen die Erreger zurück. Schließlich mussten die Ärzte dem Veteranen das Bein doch amputieren.

Die Viren sind kein Wundermittel. „Ihr Vorteil ist, dass sie sehr spezifisch sind. Ein Phage vernichtet tatsächlich oft nur den jeweiligen Krankheitserreger, wohingegen Antibiotika sehr breit wirken und deshalb auch die gesunde Darmflora attackieren“, sagt Horz. Das bedeutet aber auch, dass man immer genau untersuchen muss, mit welchen Keimen man es zu tun hat, damit man die passenden Viren dagegen auswählen kann. Die mikrobiologischen Tests werden damit überlebenswichtig.

Noch etwas lässt alle Forscher hoffen: In Kombination mit Antibiotika sind die nützlichen Viren besonders wirksam. MRSA-Keime sprechen sogar wieder auf Antibiotika an, wenn sie zunächst mit Phagen „mürbe“ gemacht worden sind, beobachtete Horz in seinen Experimenten. „Die Wirkung ist nicht nur additiv, sondern sie unterstützen sich regelrecht gegenseitig.“ In der Kombination liegt deshalb die größte Hoffnung.