Röntgenbefund kommt künftig aus Indien

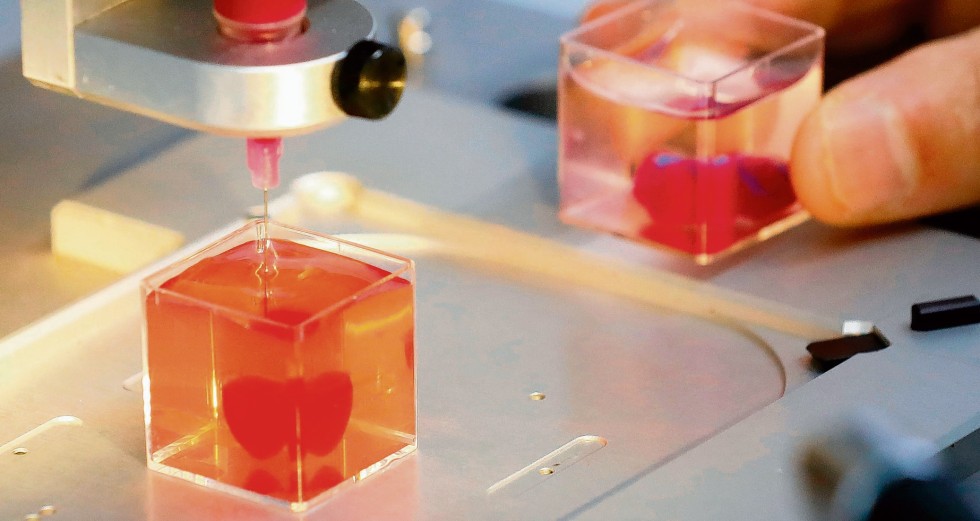

Foto: imago

„Frische Ischämie rechts frontal. Vaskulär-ischämische Läsionen beidseits occipital“, spricht der Radiologe der Berliner Charité ins Mikrofon. Prompt tauchen die Worte dank Spracherkennungssoftware auf einem Monitor auf. Den Patienten hat der Arzt nie zu Gesicht bekommen.

Muss er auch nicht. Radiologie funktioniert sogar aus Tausenden Kilometern Entfernung, hat sich der gebürtige Inder Biju Thomas Mathew gedacht, Kardiologe am Katholischen Klinikum Ruhrgebiet Nord. 2010 hat er das Unternehmen Heidelberg Medical Consultancy in Indien gegründet, das Hirnscans, Röntgenaufnahmen und Mammografien aus aller Welt auswertet. Die Befunde schreiben über 100 indische Radiologen – als Freiberufler.

Mathew ist mit seiner Geschäftsidee nicht alleine. Dutzende Unternehmen in Osteuropa, China und Indien suchen nach Tumoren und Schlaganfällen in den Bildern von Patienten aus den USA, Australien und Europa. Und es werden ständig mehr. „Die Radiologie hat die Chance, die erste globale Medizin zu werden“, freut sich der Präsident der Deutschen Röntgengesellschaft, Michael Forsting, und schwärmt: Das sei eine Antwort auf den Nachwuchsmangel.

Schon jetzt arbeiten kleinere Kliniken mit größeren Krankenhäusern zusammen, um der Bilderflut Herr zu werden. In der Nacht und bei hohem Krankenstand schicken sie die Aufnahmen verschlüsselt durchs Netz. Einige Krankenhäuser greifen sogar rund um die Uhr auf die Ferndiagnose zurück: etwa das Stiftungskrankenhaus im schwäbischen Nördlingen und die Kreisklinik Unterallgäu in Mindelheim.

Noch sitzen die Teleradiologen in der nächstgrößeren Stadt. Doch in naher Zukunft würden die Befunde aus dem Ausland kommen, ist sich Forsting sicher. Auch die Radiologen der Charité erhalten nachts Aufnahmen vom Domenikus- und vom Krankenhaus Waldfriede in Berlin. Solche teleradiologischen Kooperationen sparen Geld und mitunter auch Zeit, besagen volkswirtschaftliche Untersuchungen. Das Personal wird ausgedünnt. Der Mediziner Volker Stark kommt zum Ergebnis, dass die Kreisklinik Mindelheim dank Ferndiagnose pro Computertomographie fast 25 % spart.

Kliniken in den USA beauftragen Inder und Chinesen, die aufgrund der Zeitverschiebung die nachts aufgenommenen Bilder am Tag sichten können. Die Gehälter der indischen Kollegen betragen nur rund ein Fünftel des US-Salärs, lässt Mathew durchblicken. Aber: „Die Befunde sind mindestens genauso gut.“

Teleradiologische Konzerne werben gerne mit Qualität. „Alle Diagnosen werden vor dem Versand nochmals von einem weiteren Facharzt geprüft“, sagt Dorota Galuszka, Managerin der in Prag ansässigen Teleradiology Europe. Rund 100 tschechische Radiologen erstellen für sie die Befunde auf Honorarbasis. Kunden sind Kliniken aus Spanien, den USA, der Slowakei und Georgien.

Forsting hat keinen Zweifel an der Qualität. Die Radiologie sei heute ein hochspezialisierte Disziplin. Teleradiologiebetriebe ließen die Bilder gezielt von Fachleuten auswerten. „Die erkennen seltene Erkrankungen, die sonst übersehen werden. Und die auf Blickdiagnosen trainierten Kollegen sind viel schneller“, glaubt er.

Schneller, besser und preiswerter – der Präsident der Deutschen Röntgengesellschaft mag nichts Schlechtes an der Ferndiagnose finden. Dass der Doktor einen Anonymen verarztet, sei auch kein Problem: „Alles, was man wissen muss, kann in einem Arztbrief stehen.“

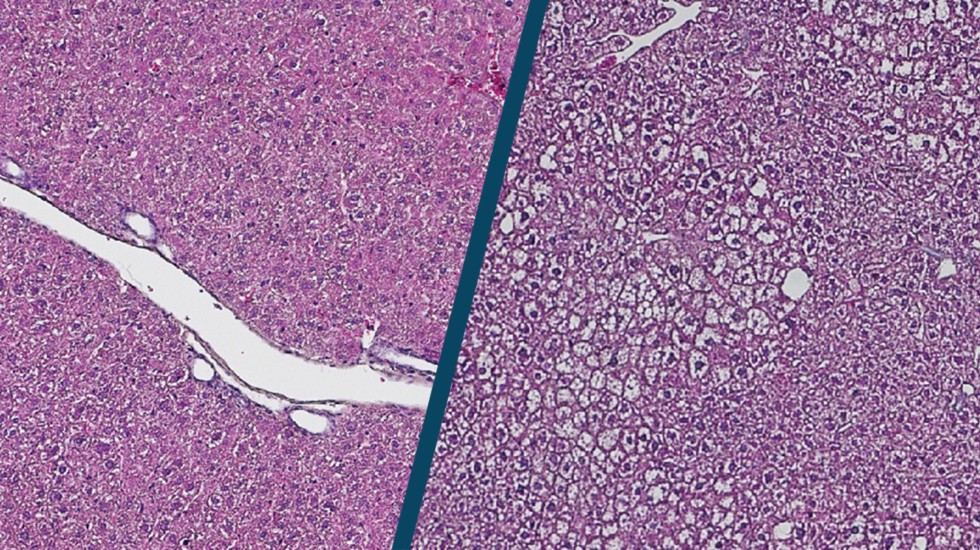

Etliche Radiologen widersprechen allerdings. „Dass eine teleradiologische Versorgung besser ist, halte ich für kompletten Unsinn“, schimpft Christian Bauknecht, Neuroradiologe an der Charité in Berlin. In fast jedem Nachtdienst telefonieren die Kollegen mit den teleradiologisch betreuten Krankenhäusern, weil die mitgeschickten Informationen Fragen aufwerfen. Wenn Angaben fehlen, kann es zu Fehlinterpretationen kommen. Bauknecht nennt ein Beispiel: Ein aufgehellter Bereich im MRT könne sowohl einen Tumor als auch eine Entzündung darstellen. Ausschlaggebend seien dann die Beschwerden. Hat der Patient Fieber und finden sich in seinem Blut Krankheitserreger, handelt es sich eher um eine Entzündung.

Teleradiologische Betriebe agieren jedoch abgeschottet von den Krankenhäusern. „Je nach Klinik bekommen wir andere Informationen“, erklärt Galuszka. Manchmal seien es nur Angaben wie Geschlecht und Gewicht. Nachgefragt würde nur sehr selten.

Bauknecht wundert das nicht. Die Kommunikation steht und fällt damit, dass man sich kennt. „Ich hänge fast den ganzen Tag am Telefon oder stehe mit Kollegen zusammen, um Befunde zu besprechen“, sagt er. Die Ausdehnung eines Tumors ließe sich kaum schriftlich in Worte fassen. „Ich schaue mir die Aufnahmen immer zusammen mit Chirurgen an und bespreche die Diagnose im Detail.“

Trotz Fachsprache sind die Befunde auch nicht immer eindeutig. So bezeichnet etwa mancher Radiologe eine Flüssigkeitsansammlung hinter dem Felsenbein als „Mastoiditis“ – eine harmlose Anomalie. Für einen Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten aber steht dieser Begriff für eine eitrige Entzündung des Felsenbeins. Er verschreibt sofort Medikamente.

Die Bilder mögen unumstößlich sein, ihre Interpretation ist es aber nicht. Seit etlichen Jahren treffen sich deshalb die Radiologen der Charité wöchentlich mit den behandelnden Ärzten. Ist die Auffälligkeit im MRT ein Bandscheibenvorfall oder das Relikt einer früheren OP? Manchmal gehen die Meinungen auseinander. „Es gibt keine absolute Wahrheit, deshalb ist der Austausch so wichtig“, erklärt Bauknecht. „Denn im Mittelpunkt steht der Patient, nicht das Bild.“