Magnesium macht Implantate sicherer

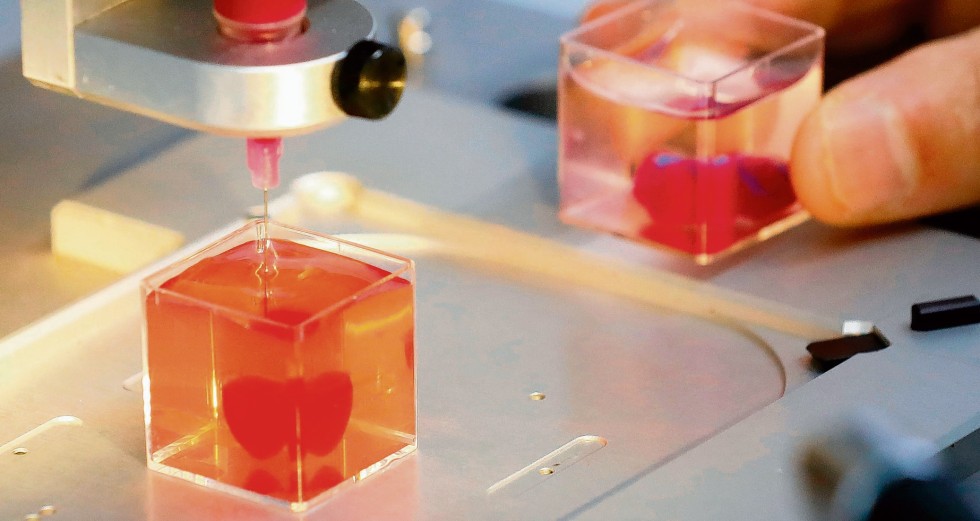

Foto: MHH

Seit den 1990er-Jahren gibt es Kunststoffimplantate auf dem Markt, die nach geraumer Zeit im Körper biologisch abgebaut werden. Sie bestehen meist aus Polymilchsäure, einem klarsichtigen Kunststoff, der aus Mais hergestellt wird.

Biomet-Merck etwa hat nach eigenen Angaben Schrauben und Platten aus Polymilchsäure seit 1996 mehr als 20 000 Patienten eingesetzt. Und Ende 2012 kam der amerikanische Medizinproduktehersteller Abbott mit einem ebensolchen Stent heraus, der sich nach einem halben Jahr zu zersetzen beginnt. Dreizehn weitere Hersteller weltweit arbeiten an Konkurrenzprodukten für die Gefäßsanierung.

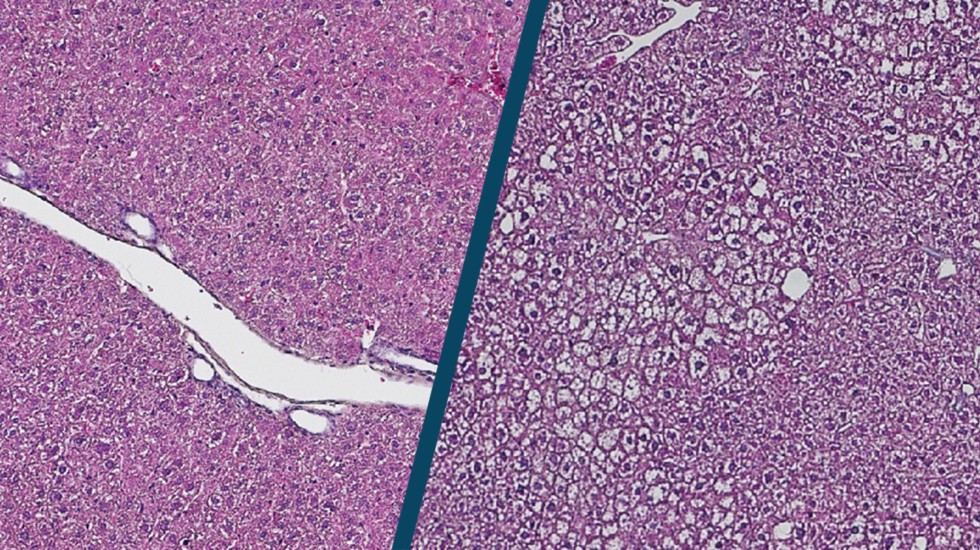

Die bisherigen Erfahrungen mit Implantaten auf Basis von Polymilchsäure in der Gesichtschirurgie, in der Orthopädie und der Unfallchirurgie sind allerdings gemischt. Bei Verletzungen an Sprunggelenk, Knie oder Ellbogen seien gute Resultate erzielt worden, berichtet die Unfallchirurgin Annelie Weinberg vom Mathias-Spital in Rheine. Doch immer wieder kam es auch zu chronischen Entzündungen, weil die Implantate beim Abbau das Gewebe übersäuern.

Im Laufe der Zersetzung können sie noch dazu in kleinere Stücke brechen und dabei scharfe Kanten bilden, die dann das Gewebe reizen. Teilweise werden Bruchstücke eingekapselt. Es bilden sich sogenannte Granulome, narbenähnliche Einschlüsse, die nie wieder verschwinden. Eine ernsthafte Konkurrenz zum bewährten Titan waren die Plastikimplantate deshalb nie, obwohl sie die zweite Operation ersparen.

Doch jüngst kommt Bewegung in die Sparte der bioabbaubaren Materialien. „Als besonders aussichtsreich gelten metallische Magnesiumlegierungen. Sie setzen beim Abbau Magnesium frei, was die Heilung und den Knochenaufbau sogar noch fördert“, sagt Thomas Lenarz von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), der den Sonderforschungsbereich 599 leitet. In diesem Forschungsverbund arbeiten Dutzende Forscher aus dem Raum Hannover an resorbierbaren Implantaten, wie die bioabbaubaren Platten und Schrauben auch genannt werden.

Nun konnte die Kooperation einen bedeutsamen Erfolg verbuchen. Das ebenfalls in Hannover ansässige Unternehmen Syntellix konnte dank der emsigen Grundlagenforschung als erstes Unternehmen überhaupt eine Knochenschraube auf Basis von Magnesium als Medizinprodukt in 30 Ländern zulassen. Das erst 2008 gegründete Start-up habe damit geschafft, was namhafte Konzerne seit Jahren versuchten, würdigte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil.

Das Geheimnis liegt in der Rezeptur der Schraube. Bei Magnesium kommt es nämlich auf die Mischung an. In reiner Form ist es zu spröde und würde als Implantat leicht zerbrechen. Aber mit der seltenen Erde Neodym als Zusatz wird es fester und sehr gut formbar – ideal etwa für Stents, die anstelle eines verengten Gefäßes aufgedehnt werden, schildert Werkstoffwissenschaftler Christian Klose vom Institut für Werkstoffkunde der Leibniz-Universität Hannover.

Zusätze von Zink und Zirkon machen das Implantatmaterial dagegen besonders stabil und belastbar. Lithium-Aluminium-Neodym-Magnesium-Legierungen wiederum sind noch fester und trotzdem geringfügig formbar. „Für jedes Implantat wird man die Rezeptur anpassen müssen, damit es exakt die gewünschten Eigenschaften hat“, ist sich der Forscher sicher.

Damit das Implantat sich nicht zu früh auflöst, wird es mit einer Schicht aus Magnesiumfluorid oder Glas versiegelt. Erst wenn diese widerstandsfähige Schutzhülle zersetzt ist, beginnt der vergleichsweise rasche Abbau des Kerns. „Je weiter die Heilung der Knochenfraktur voranschreitet, desto nachgiebiger sollte das Implantat werden“, skizziert Lenarz, Klinikdirektor Hals-Nasen-Ohrenklinik der MHH, den Idealfall.

Den bisherigen Erfahrungen an Patienten zufolge sind Magnesiumimplantate gut verträglich. Magnesium begünstigt die Knochenheilung und lindert Entzündungsreaktionen. Es kommt auf natürliche Weise in allen Geweben, insbesondere im Blut, vor und ist für die Reizweiterleitung in den Nerven verantwortlich. Andere Zusätze in den metallischen Implantaten könnten allerdings Probleme machen: Es werde diskutiert, ob Aluminium Demenzen begünstigt, gibt Klose zu bedenken. Deshalb werde weiterhin fieberhaft nach biokompatiblen Legierungen gesucht.

Die bisherigen Erfahrungen ermutigen die Forscher jedoch: Das Bernauer Herzzentrum bei Berlin hat knapp 100 Magnesiumstents der Firma Abott in Gefäße gesetzt und berichtet über gute Ergebnisse: Nach zwei Jahren sei das Hilfsmittel vollständig abgebaut. Herkömmliche Titanstents verschließen sich manchmal mit einem Blutgerinnsel – eine gefährliche Komplikation. Dies sei bei der bioabbaubaren Variante bisher nicht geschehen.

Auch an einem Nahtmaterial aus Magnesium arbeiten die Forscher im Hannoveraner Sonderforschungsbereich. Polymilchsäurefäden sind nicht fest genug, um stark beanspruchte Wunden zu schließen. „Die Herz- und Thoraxchirurgen sind an einem stabilen, resorbierbaren Nahtmaterial sehr interessiert. Sie könnten damit den Brustkorb nach Operationen vernähen“, sagt Klose.

Im Labor pressen die Forscher gegenwärtig Magnesiumlegierungen zu langen Strängen und ziehen diese so lange in die Länge, bis sie Fäden mit einer Stärke von 0,1 mm bis 0,15 mm erhalten. Jeder Draht entsteht in aufwendiger Handarbeit.

„So feine Magnesiumdrähte gibt es nicht zu kaufen“, meint Klose. Sollten sie sich im Tierversuch und schließlich beim Patienten bewähren, müsste ein Hersteller die manuelle Fertigung freilich auf ein industrietaugliches Verfahren umstellen.