Auf einer Wellenlänge mit den ersten Sternen

Das Weltraumteleskop James Webb soll viele Fragen beantworten; Hunderte Forschende haben sich für die kostbare Beobachtungszeit beworben. Wir haben mit dreien, die erfolgreich waren, darüber gesprochen, was sie am meisten interessiert.

Foto: Nasa/JPL/Caltech/Northrop Grumman

Wie sah das Universum aus als die erste Galaxie entstand?

Niemand darf das James-Webb-Teleskop im ersten Jahr länger nutzen als die US-amerikanische Astrophysikerin Jeyhan Kartaltepe. Für ihr Vorhaben, den Cosmos Webb Survey, wird sie 208 Stunden lang ein (0,6°)2 großes Gebiet beobachten – mit drei Zielen.

Re-Ionisation: Kartaltepe wird versuchen, eine Karte des Universums zu einem besonderen Zeitpunkt zu erstellen, zum Beginn der Re-Ionisationsepoche. Nach dem Urknall war das Universum zunächst voller heißer Ionen, wie im Innern der Sonne. Nach dem Abkühlen lag sämtliche Materie – so der Forschungsstand – ungeladen vor. Allerdings gab es noch keine Objekte, die genug Energie gehabt hätten, um Licht auszusenden. Forschende sprechen vom Dunklen Zeitalter (Dark Ages). Dieses wurde durch die Re-Ionisation beendet: Unter dem Einfluss der Gravitation hatten sich erstmals Sterne und Galaxien gebildet, die Licht ausgesendet haben – und genau dieses will Kartaltepe einfangen. „Wir wissen, dass es passiert ist, aber wir wissen nicht genau wann“, sagt die Astrophysikerin. Sie geht davon aus, dass die Re-Ionisation zuerst in wenigen Fleckchen geschah, während der Rest des Universums noch schwarz und undurchsichtig war. Diese Regionen will sie in einer Karte eintragen.

Galaxien in Ruhe: Mit ruhenden Galaxien verbindet sich ein Rätsel. Hubble hat gezeigt, dass einige Galaxien sehr früh Sterne gebildet und auch sehr früh damit wieder aufgehört haben. Warum, das ist unbekannt. Typischerweise endet das Wachstum, wenn die Galaxie langsam ihr Gas aufbraucht oder wenn zwei Galaxien kollidieren. In diesem zweiten Prozess würde Gas ins Innere der Galaxie geschleudert, wo daraufhin rasch viele Sterne entstehen. Beide Prozesse können allerdings nicht das enorme Tempo erklären, in dem sich einige frühe Galaxien entwickelt haben.

Kartaltepe will James Webb nutzen, um herauszufinden, wie diese Galaxien aussahen. Aufgrund des hohen Auflösungsvermögens des Teleskops könnten die Bilder Struktureigenschaften zeigen und Aussagen darüber zulassen, ob es sich zum Beispiel um eine Spiralgalaxie oder um den Zusammenschluss zweier Galaxien handelt.

Gravitationslinsen: Kartaltepe wird versuchen, Vorkommen Dunkler Materie zwischen den beobachteten Objekten und dem Teleskop zu lokalisieren. Dunkle Materie macht annähernd ein Viertel des Energiehaushalts des Universums aus. Da sie allerdings nicht mit Strahlung wechselwirkt, lässt sie sich nicht direkt beobachten, sondern nur über den Umweg ihrer gravitativen Wirkung.

Unter dem Einfluss der Gravitation wird Licht abgelenkt: Die Bilder ferner Galaxien erscheinen also mitunter verzerrt. In der Astrophysik ist auch vom Gravitationslinseneffekt die Rede, weil das Licht wie in einer optischen Linse umgelenkt wird. Dunkle Materie würde sich verraten, wenn viele benachbarte Objekte auf ähnliche Art und Weise verzerrt wären. „Wenn wir nur ein Objekt betrachten, können wir nicht wissen, ob es verzerrt ist, aber wenn wir uns viele Galaxien ansehen, wird ein Muster erkennbar“, erläutert Kartaltepe.

Woraus die Dunkle Materie besteht, ist ungeklärt. Manche glauben, sie bestehe aus schwarzen Löchern, Kartaltepe zweifelt an dieser Theorie.

Warum hören Galaxien auf, neue Sterne zu bilden?

Irgendwo in der urtümlichen Gaswolke des Universums war das Gas etwas dichter als ringsum. Durch Gravitation wurde immer mehr Gas an diesen Ort gezogen – in der Astrophysik ist von Akkretion die Rede –, bis irgendwann eine Galaxie entstanden ist. So weit ist alles verstanden. Das Problem ist nur: Wenn sich Masse immer weiter angesammelt hätte, müssten die Galaxien heute weitaus massiver sein, als sie es sind. Irgendetwas muss die Sternbildung in Galaxien regulieren. Was das sein kann, versucht Vincenzo Mainieri herauszufinden, ein Astronom der Europäischen Südsternwarte ESO.

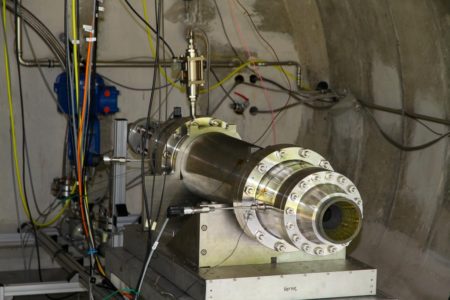

Was genau schaut sich Mainieri an? Mainieri untersucht mit dem James-Webb-Teleskop die aktiven Kerne schwerer Galaxien (AGN, active galactic nuclei), die von supermassereichen schwarzen Löchern gebildet werden. In der Frühphase einer Galaxie zieht der Kern Materie an, die – je näher sie dem Zentrum kommt – abbremst. Aus der Energieerhaltung folgt: Wo Bewegungsenergie abnimmt, muss andere Energie vorliegen, Strahlung etwa, die mit der Gaswolke wechselwirkt.

Was passiert mit der Gaswolke? Es gibt zwei Möglichkeiten – beide würden Sternentstehung unterdrücken. Erstens könnte sich das Gas erwärmen, bis es zu heiß geworden ist, um unter dem Einfluss der Gravitation zu kollabieren. Zweitens könnte es einen Wind bilden, der weiteres Gas mit sich reißt. Die Konsequenz: Es wäre kein Material mehr vorhanden, aus dem sich Sterne bilden können. Um herauszufinden, was genau passiert, will Mainieri die Bewegung des Gases beobachten, das sogenannte AGN Feedback. Dazu erstellt er eine 3-D-Karte der Gasbewegung. „Wenn wir die Frequenz sorgfältig messen, wissen wir, wie schnell sich das Gas auf uns zu oder von uns weg bewegt“, sagt Mainieri. Ist die Geschwindigkeit des Gases ausreichend, um der Galaxie zu entkommen, spricht das für die Windtheorie.

Woraus setzt sich das AGN Feedback zusammen? Erstens aus einer molekularen Phase mit ungeladenen Teilchen wie H und He. Diese Phase kann James Webb erfassen. Zweitens gibt es eine Ionenphase, die Mainieri bereits mit terrestrischen Teleskopen beobachtet hat. Die Summe dieser Phasen ergibt einen Gesamtmassenstrom, eine Windstärke.

Wann ist all das passiert? Während des sogenannten kosmischen Mittags (Cosmic Noon) vor rund 11 Mrd. Jahren. „Damals sind die meisten Sterne entstanden und die schwarzen Löcher haben den Großteil ihrer Massen eingesaugt“, sagt Mainieri. Dann sei die Aktivität abrupt zurückgegangen. Heute sind viele Galaxien weitgehend in Ruhe – auch unsere Milchstraße.

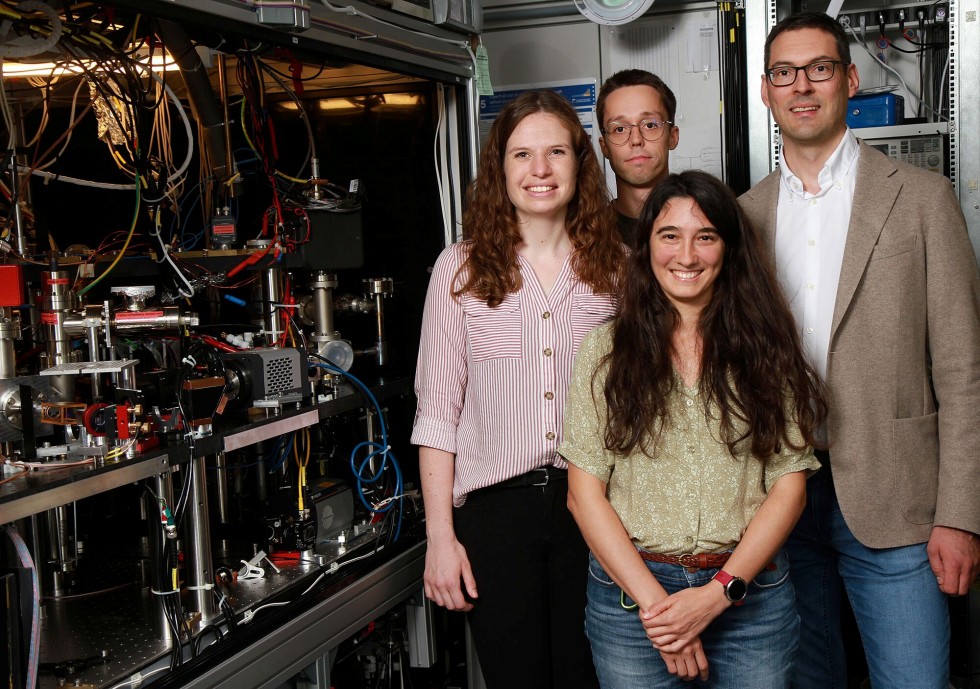

Können Felsplaneten, die um Rote Zwerge kreisen, ihre Atmosphären behalten?

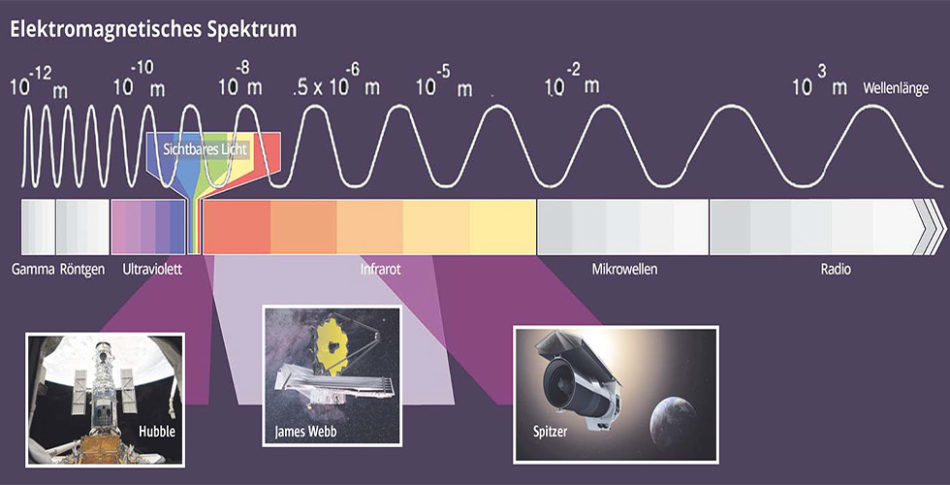

Laura Kreidberg hat mit vielen Weltraumteleskopen gearbeitet. „Hubble ist mein Lieblingsobjekt am Himmel“, sagt die Astrophysikerin vom Max-Planck-Institut für Astronomie, „aber James Webb ist 10 000-mal so gut.“ Bei der Spiegelfläche, der Positioniergenauigkeit, der Auflösung und der Wellenlängenabdeckung liege das neue Teleskop jeweils um einen Faktor 10 vorne.

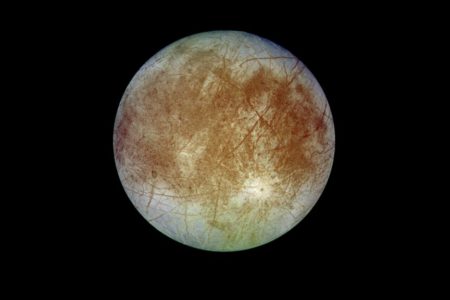

Was hat Kreidberg mit James Webb vor? Kreidberg nimmt den Roten Zwerg Trappist-1 ins Visier, einen lichtschwachen, nur jupitergroßen Stern, 40 Lichtjahre entfernt von der Erde, um den sieben Felsplaneten kreisen. Kreidberg interessiert sich für den zweitinnersten: Trappist-1c. Von diesem Planeten ist bekannt, dass er in etwa so groß ist wie die Venus und ähnlich heiß.

Was ist so besonders an Trappist-1c? Nichts, im Gegenteil: Trappist-1c könnte der extrasolare 08/15-Planet sein. Felsplaneten gibt es alleine Zigmilliarden in der Milchstraße. Kleine Sterne sind zudem viel häufiger als solche, die unserer Sonne ähneln.

Trappist-1c ist zu heiß für Leben. Warum also hinschauen? Unbekannt ist, ob der Planet eine Atmosphäre besitzt. Diese Frage ist entscheidend für die Planetenforschung und für die Suche nach Leben im Weltall. Bislang gilt eine Atmosphäre als zwingende Voraussetzung für Leben. Wenn es selbst diesem Planeten gelingt, seine Atmosphäre zu behalten, dann sollte ein kälterer, lebensfreundlicherer Planet erst recht dazu in der Lage sein. Hat Trappist-1c hingegen keine, dann muss die Astrophysik in Zukunft womöglich ganz anders suchen.

Warum sollte der Planet keine Atmosphäre haben? „Es gibt viele schlimme Dinge, die mit einer Atmosphäre passieren können“, sagt Kreidberg. Ein Asteroideneinschlag kann das Gas wegschleudern. Oder die Atmosphäre erodiert im Verlauf der Jahrmilliarden, weil die Strahlung des Sterns das Gas hinausdrückt. Und schließlich gibt es noch das Phänomen der Photoevaporation: Verdampfung durch Licht. Hochenergetische Photonen zertrümmern schwere Moleküle in ihre Bestandteile. Die verbleibenden leichten Moleküle wie Wasserstoff werden vom Sonnenwind ins All hinausgetragen.

Was soll gemessen werden? James Webb misst Infrarot- und damit Wärmestrahlung; Wärme ist das entscheidende Diagnosewerkzeug. Planeten ohne Atmosphäre haben eine brüllend heiße Tag- und eine klirrend kalte Nachtseite. Auf Planeten mit Atmosphäre hingegen ist die Temperaturverteilung deutlich homogener. Daraus kann Kreidberg im Idealfall auf das Vorhandensein einer Atmosphäre schließen. Zusätzlich ist James Webb mit einem Filter ausgestattet, der für die Detektion der CO2-Spektrallinie bei 15 μm (Mikrometer) optimiert ist.

Warum Kohlendioxid? CO2 ist ein Produkt von eventuell vorhandenem Vulkanismus. Hinzu kommt: Das Molekül ist schwer. „Wasser würde ins All entkommen, aber Kohlendioxid hält sich womöglich am Planeten“, sagt Kreidberg.

Wie lange dauern die Messungen? Die Umlaufzeit des Planeten um Trappist-1 beträgt 2,4 Erdtage – zu viel, um durchgehend zu beobachten. James Webb wird deshalb insgesamt viermal auf das Planetensystem schauen und jedes Mal eine Planetenfinsternis einfangen, jenen Moment, währenddessen der Rote Zwerg den Planeten verdeckt. Kreidberg vergleicht die Gesamthelligkeit der Bilder vor und während der Abdeckung und ermittelt auf diese Weise die Temperatur des Planeten.

Mal angenommen, Trappist-1 hat eine Atmosphäre. Lassen sich mit James Webb auch kältere Planeten untersuchen? Grundsätzlich gilt: Je kälter ein Planet ist – oder je weiter er von seinem Stern entfernt ist –, desto größer die Wellenlänge seines Emissionsmaximums. Da James Webb im Infraroten bei Wellenlängen bis 28 μm misst (zum Vergleich: Hubbles Messbereich endet bei 2,5 μm, die Erde emittiert am stärksten bei 10 μm), kann es kältere Objekte beobachten.

Und angenommen, Felsplaneten Roter Zwerge haben keine Atmosphäre. Was dann? Dann sind erdähnliche Planeten, die um sonnenähnliche Sterne kreisen, die wahrscheinlichsten Kandidaten für die Suche nach Leben. Leider sind diese aus zwei Gründen schwer zu finden. Erstens ist die Sonne viel heller als Trappist-1, die Erde wäre relativ dazu von außen kaum auszumachen. Zweitens benötigen erdähnliche Planeten Monate oder Jahre für einen Orbit, sie ziehen also nur selten an ihrem Stern vorbei. Solche Transits sind aber die primäre Methode, um Planeten zu entdecken. Um Erdenanaloge zu finden müsste also wahrscheinlich eine neue Methode her: der Coronagraph. Dieser lässt sich wie ein Schirm direkt vor den Stern schieben, sodass relativ zum Stern mehr Planetenlicht auf den Teleskopspiegel fiele.

Interview mit ESA-Forschungsdirektor Günther Hasinger: