„Pocket Parks“ können das Stadtklima verbessern

Jahrzehntelang folgten die Deutschen dem Ruf "Raus aufs Land". Inzwischen ist Leben und Wohnen in der Stadt wieder trendy. Kurze Wege, eine ausgebaute Infrastruktur, gute Verkehrsanbindungen lassen das Stadtleben in neuem Licht erscheinen. Diese Entwicklung hat jedoch auch ihre Schattenseiten. Immer mehr Freiflächen werden für Wohnraum und Büros benötigt, der Energiebedarf steigt und die Verkehrsdichte nimmt zu.

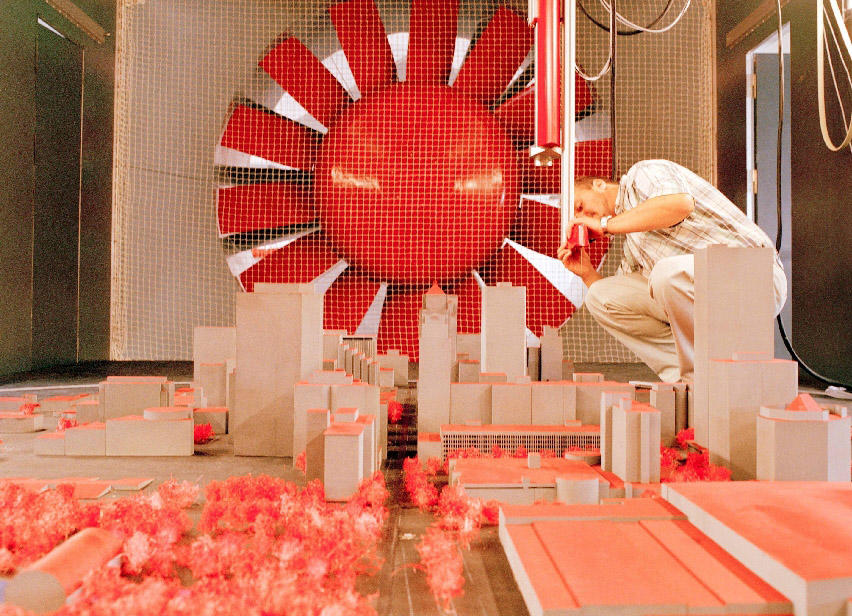

Foto: Elleringmann/laif

Nun ist es kein Geheimnis, dass die Urbanisierung schon immer ihren Tribut gefordert hat. Der Hobby-Meteorologe Luke Howard wies um 1800 nach, dass eine Stadt wie London im Jahresdurchschnitt um bis zu 3 °C wärmer ist als ihr Umland. Dieser „Wärme-Inseleffekt“ kommt zum einen durch die dichtere Bebauung zustande, die den Wind abbremst, zum anderen absorbieren die Oberflächen von Häusern, Straßen und Plätzen die Sonnenstrahlen, die dann wieder als Wärmestrahlung in die Atmosphäre abgegeben werden.

Zusätzlich zu dem ohnehin vorhandenen „Inseleffekt“ kommt jetzt noch der Klimawandel, der voraussichtlich dazu führen wird, dass die Temperaturen bis Ende des 21. Jahrhunderts um weitere 3 °C bis 4 °C im Jahresmittel steigen werden, so die Prognose des Weltklimarates der Vereinten Nationen.

Dies bedeutet für die Stuttgarter, dass die Zahl der tropischen Nächte, in denen das Thermometer nicht unter 20 °C fällt, von bisher rund fünf auf 40 pro Jahr steigen wird. „Schon heute erreichen wir im Sommer Temperaturdifferenzen von bis zu 7 °C zwischen Stadt und Umland“, erklärt der Meteorologe Jürgen Baumüller von der Universität Stuttgart. Dass angesichts solcher Zahlen keine Panik ausbricht, führt er auf die schleichende Entwicklung des Klimawandels zurück. „Man kann ihn gut verdrängen“, meint er. Doch der Sommer 2003 lässt ahnen, mit welchen Konsequenzen langfristig zu rechnen ist. Damals starben europaweit rund 70 000 vor allem ältere Menschen an den Folgen der wochenlang anhaltenden Hitzewelle.

Doch was tun? Die Stellschrauben, mit denen das städtische Klima beeinflusst werden kann, lassen keinen allzu großen Spielraum, denn die gewachsenen Strukturen der Ballungsgebiete können nicht grundsätzlich verändert werden.

Außerdem hat jede Stadt ihr ganz individuelles Klima, das von Faktoren wie Oberflächenbeschaffenheit, Rauigkeit, Bebauungsart, von Gebäudeform, Bewuchs und Topografie bestimmt wird. Verallgemeinernde Aussagen zum Stadtklima sind deshalb nur schwer zu machen. In Stuttgart ist es die Lage im Talkessel, die geringen Luftaustausch und stickige Witterungsverhältnisse beschert. Zentren wie Dortmund, Bochum oder Duisburg, die während der Industrialisierung auf einem zusammenhängenden Gebiet entstanden, kämpfen ebenfalls gegen die Überhitzung.

Wie Fehlentwicklungen städtebaulich und verkehrsplanerisch vermieden werden können, verraten computergestützte Modellrechnungen und Simulationen. „Sie erlauben es, verschiedene Planungsvarianten miteinander zu vergleichen, woraus sich dann Schlussfolgerungen über das Klimaverhalten ziehen lassen“, so Jürgen Baumüller.

Auch für die städtebauliche Planung zum Projekt Stuttgart 21, im Zuge dessen 100 ha Gleisfläche zur Bebauung freigegeben werden, existiert eine solche Klimamodellierung. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass mit der Umnutzung des Areals eine „unerwünschte Zunahme der Lufttemperatur verbunden ist“. Es empfiehlt deshalb, zusätzliche Grünflächen zu schaffen, die an bereits bestehende Parkanlagen angrenzen. Außerdem sollen – um den Wärmeeffekt besser ausgleichen zu können – Dächer und Fassaden begrünt und innerhalb des Plangebietes Grünzonen ausgewiesen werden. Große Bedeutung für Stuttgart haben die Frischluftschneisen, über die nachts kühle Luft in die Innenstadt transportiert wird. Untersuchungen ergaben, dass sie durch Rückbau umliegender Gebäude zum Teil wieder freigelegt werden müssen, um die Belüftung des Stadtteils zu verbessern. Das Gutachten rät auch, auf die Bebauung der Randbereiche zu verzichten.

Dass Grünflächen klimarelevante Funktionen übernehmen, stellt niemand mehr in Frage. Unversiegelte Flächen halten das Wasser besser zurück, nehmen weniger Wärme auf, filtern Schadstoffe aus der Luft und verbrauchen das Kohlendioxid bei der Fotosynthese. In Kalifornien versucht man die Hitze durch sogenannte „cool roofs“ zu mindern. Seit 2010 ist es dort Pflicht, die Neubauten mit Dächern aus möglichst hellen, reflektierenden Materialien zu decken. Umstritten ist allerdings, ob diese Maßnahme gesamtstädtisch Wirkung zeigt. Jürgen Baumüller schätzt eine stadtklimatisch wirksame Grünplanung als wesentlich effizienter ein. „Pocket parks“, kleine Grünoasen in Wohnungsnähe, wo Bewohner sich kurzfristig Kühlung verschaffen können, sind aus seiner Sicht zielorientiertere Maßnahmen, um die Erwärmung der Innenstädte erträglich zu gestalten.

Inwieweit solche Erfahrungen in städtebaulichen Planungen ihren Niederschlag finden, bleibt das Resultat sich widersprechender Interessenslagen. Zwar wird Stadtklimatologen heute mehr Gehör geschenkt als noch vor zehn Jahren, doch die betonierten und asphaltierten Plätze vielerorts lassen ahnen, dass die Zeit der „Steinwüsten“ noch nicht vorbei ist.

Klärungsbedarf besteht auch nach wie vor bei der Frage, wie sich das Klima auf den menschlichen Organismus auswirkt. Da individuelle Eigenheiten und Umgebungseinflüsse darüber entscheiden, wie jemand Wetter und Klima empfindet, ist es schwierig, zu allgemein gültigen Aussagen zu kommen. Fest steht, dass Hitze unangenehmer empfunden wird als Kälte. Einer, der sich seit Jahren mit der sogenannten „gefühlten Temperatur“ befasst, ist der Meteorologe Andreas Matzarakis von der Universität Freiburg. Aus seiner Sicht tragen vor allem die Parameter Sonneneinstrahlung und Wind zu besserer Klimaverträglichkeit bei. „Diese Messgrößen können wir relativ einfach beeinflussen, beispielsweise durch entsprechende Bebauung oder Bepflanzung.“ Luftfeuchtigkeit und Temperatur ließen sich dagegen nur schwer kontrollieren, so Matzarakis.

Für den „Platz der Alten Synagoge“ in Freiburg berechneten er und seine Mitarbeiter über ein Jahr verteilt die physiologisch Äquivalente Temperatur (PET-Wert), die ungefähr vergleichbar ist mit der „gefühlten Temperatur“. Die Stadt plant 2014 die Umgestaltung dieser Fläche, die zwischen dem Stadttheater und einem Kolleggebäude der Universität liegt. Bisher existiert dort eine Rasenfläche, die nun durch einen Natursteinbelag ersetzt werden soll. Außerdem ist beabsichtigt, einige der alten, ausladenden Bäume zu fällen und dafür jüngere mit kleineren Kronen zu pflanzen.

Um die Modellrechnungen überhaupt standardisieren zu können, legten die Wissenschaftler eine männliche Versuchsperson von 1,75 m Größe und 75 kg Gewicht zugrunde. Was dabei herauskam, war erstaunlich. Es zeigte sich, dass durch die Versiegelung des Platzes die Zahl der Stunden im Jahr, an denen der PET-Wert die 35 °C Marke überschreitet, um über 50 % von 205 auf 330 klettert. Die Umgestaltungsmaßnahmen werden dennoch wie geplant realisiert, da „für die wahrgenommene klimatische Situation auf dem Platz vor allem die Frage des Schattens und nicht die des Bodenbelags maßgeblich ist“, so Matthias Heigold, Leiter der Abteilung Verkehrsprojekte, Freiburg. Fragt sich jetzt nur, wenn Schatten wichtiger ist, warum wird dann nicht für mehr Schatten gesorgt , dafür aber für jede Menge mehr Steinplatten?