Die späte Aufarbeitung der NS-Verbrechen im eigenen Betrieb

Der Historiker Jens-Christian Wagner spricht im Interview mit VDI nachrichten über den Umgang der deutschen Bevölkerung mit Zwangsarbeitenden im NS-Staat und die lange Verdrängung des Themas in Wirtschaft und Gesellschaft.

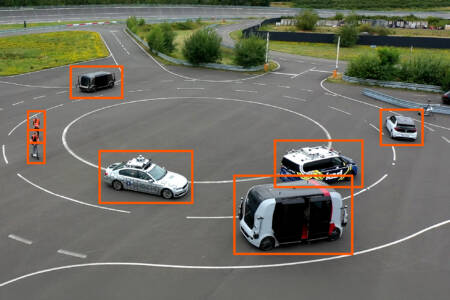

Foto: imago images/ari

VDI nachrichten: Herr Wagner, wenn das Museum zur Zwangsarbeit im Jahre 2023 eröffnet, wird das Kriegsende fast 80 Jahre her sein. Was sind die Gründe für dieses späte Datum?

Wagner: Besser spät als nie. Das Thema der NS-Zwangsarbeit wurde in der deutschen Nachkriegsgeschichte über Jahrzehnte sträflich vernachlässigt. In den Nachkriegsjahren gab es eine erhebliche Abwehr gegen jede Form der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Als man anfing, über die NS-Verbrechen zu sprechen, verortete man sie in den vermeintlich weit entfernten besetzten Gebieten in Polen und der Sowjetunion.

Das war einfacher, als über Verbrechen vor der eigenen Haustür zu sprechen. Denn Zwangsarbeit hat überall in Deutschland stattgefunden, sie war ein Massenphänomen. Möglicherweise ist das der Grund, weshalb die deutsche Gesellschaft sich mit der Auseinandersetzung darüber so schwergetan hat.

Wann hat sich dieser Zustand geändert?

Eine wirkliche Diskussion setzte in der Bundesrepublik erst in den 1980er-Jahren mit den damals gegründeten Geschichtsinitiativen ein. In Fahrt kam sie erst nach der deutschen Einheit, als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus Osteuropa zu Recht fragten, warum sie im Gegensatz zu anderen Opfergruppen keinerlei Entschädigungsgelder erhalten hatten. Einen zusätzlichen Schub bekam das Thema, als jüdische Überlebende gegen deutsche Unternehmen vor US-amerikanischen Gerichten Sammelklagen wegen der Ausbeutung ihrer Arbeitskraft einreichten. Als Folge wurde die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ gegründet. Das ist erst im Jahr 2000 erfolgt, 55 Jahre nach Kriegsende.

Der Weg in die „radikal rassistische Gesellschaft“

Mit Ihrer Museumsarbeit wollen Sie erklären, warum Menschen zu Opfern wurden und was die Täter antrieb. Welche Antworten liefert Ihre Ausstellung zum Thema Zwangsarbeit?

Sie beantwortet sehr gut die Frage, wie die NS-Gesellschaft als eine radikal rassistische Gesellschaft funktioniert hat. Deshalb haben wir ein starkes Augenmerk auf die 1930er-Jahre gelegt, als sich die NS-Herrschaft etablierte. Denn damals formierte sich eine rassistische Gesellschaft mit den Verhaltensweisen von Ausgrenzung und der Ausbeutung derer, die nicht zur propagierten Volksgemeinschaft gehörten.

Das Ganze radikalisierte sich nach Kriegsbeginn in den besetzten Gebieten und schlug mit aller Brutalität ab 1942 auf die Heimatfront zurück, nachdem der expansionistische Raub- und Vernichtungskrieg gescheitert war. Die deutsche Gesellschaft hatte sich bis dahin noch einmal extrem rassistisch radikalisiert. Dabei können wir eine Menge über die Verheißungen der Ungleichheit lernen. Die Bevölkerung hatte sich nicht etwa abgewandt, als das Regime erklärte: „Es gibt Menschen, die nicht dazugehören, die werden ausgegrenzt, die werden am Ende auch ermordet.“ Im Gegenteil, das Ausgrenzen von bestimmten Bevölkerungsgruppen ist mit subjektiven, teils aber auch mit objektiven Aufstiegserfahrungen einhergegangen.

Wie sahen diese Erfahrungen aus?

Ganz banal etwa durch Arisierungsgewinne, indem man sich billig aus jüdischem Eigentum versorgen konnte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt der Ausstellung, dass das Ausgrenzen einer Minderheit bei der Mehrheit durchaus integrative Wirkung haben kann. Wir können jenseits falscher historischer Analogien Bezüge zur Gegenwart herstellen, wenn wir untersuchen, was die Mehrheit der Deutschen bewogen hat, bis zum Kriegsende mehr oder weniger bereitwillig mitzumachen. Da finden wir eine ganze Reihe von Anreizen, die nicht durch den Nationalsozialismus bedingt waren. Dazu gehörte das emotionale Angebot des Regimes, Teil von etwas ganz Großem zu sein. Oder die Kriminalisierungsdiskurse, die KZ-Häftlinge als Gefahr für die innere Ordnung darstellten. Das wurde so bereitwillig geglaubt, dass wir die deutsche Gesellschaft als den dichtesten Teil des Zauns um die Konzentrationslager bezeichnen können.

„Auch KZ-Häftlinge waren für Unternehmen relativ teuer.“

Was brachte Industriebetriebe und die Kleinunternehmer dazu, auf Zwangsarbeit zu setzen?

Definitiv falsch ist die vulgärmarxistische Erklärung aus den 1970er- und 1980er-Jahren, dass Profitmaximierung das Motiv gewesen sei, weil die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter als billige Arbeitskräfte gedient hätten. Zivile Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter bekamen Löhne, auch wenn ihnen diese zu einem großen Teil für die Unterkunft abgezogen oder wenn sie auf Sperrkonten gezahlt wurden. Auch KZ-Häftlinge waren für Unternehmer relativ teuer. Für einen KZ-Häftling mit Facharbeiterqualifikation mussten Betriebe pro Tag sechs Reichsmark an die SS bzw. an das Reich zahlen, das war mehr als die Hälfte dessen, was ein angestellter Facharbeiter verdiente. Dabei müssen wir berücksichtigen, dass KZ-Häftlinge höchstens die Hälfte der Leistung eines freien deutschen Arbeiters erbrachten. Letzten Endes konnte der Einsatz von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern sogar teurer sein als der Einsatz freier deutscher Beschäftigter. Sekundär allerdings rechnete sich der Einsatz sehr wohl, weil es den Unternehmen nur durch den Einsatz von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern möglich war, lukrative Rüstungsaufträge anzunehmen.

Es gab keinen Druck auf die Unternehmen?

Anders als in den Nachkriegsjahren gerne dargestellt, war die Naziherrschaft keineswegs eine brutale Diktatur von Außerirdischen, die die deutsche Wirtschaft versklavt hat. Keinem Betrieb ist ein Zwangsarbeiter aufgenötigt worden. Vielmehr haben sich die Firmen selbst auf dem Sklavenmarkt um Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter bemüht, denn immer mehr Arbeitskräfte wurden zur Wehrmacht eingezogen. Hinzu kam, dass über den Einsatz von Zwangsarbeitern die deutschen Beschäftigten stärker integriert wurden, weil sie subjektive Aufstiegserfahrungen machten. Plötzlich gab es selbst für den Hilfsarbeiter jemanden, der noch weiter unten stand und dem er Befehle geben konnte.

„Eine Minderheit der deutschen Beschäftigten unternahm Versuche zu helfen.“

Die aktuelle NS-Forschung sucht stets nach Handlungsoptionen der Beteiligten in bestimmten Situationen. Worin bestanden die Optionen der deutschen Beschäftigten gegenüber Zwangsarbeitern?

Eine Handlungsoption für Unternehmer wäre gewesen, zu sagen: „Nein, ich nehme keine Zwangsarbeiter an, auch wenn ich damit einen Rüstungsauftrag nicht umsetzen kann.“ Aus heutiger Sicht stellt sich die Frage: Was ist wichtiger: auf Profit verzichten oder sich an einem Verbrechen beteiligen? Deutsche Arbeiter wurden als Vorgesetzte von Zwangsarbeitern und -arbeiterinnen eingesetzt. Eine Minderheit der deutschen Beschäftigten unternahm durchaus Versuche zu helfen – aus Solidarität, aus Humanität, auch aus politischer Überzeugung, weil sie früher SPD- oder KPD-Mitglieder gewesen waren. Erstaunlicherweise klaffen hier die Erinnerungen der Deutschen und die der Zwangsarbeiter extrem auseinander. Wenn man ältere Deutsche fragt, wird man von jedem hören, ja, man habe Brot zugesteckt, man habe ein freundliches Wort eingelegt, Zigaretten verteilt und Ähnliches. Wenn man einstige Zwangsarbeiter fragt, dann hört man nur selten vom Brotzustecken. Im Wesentlichen ist das ganz offensichtlich ein Mythos.

Wie sah die Wirklichkeit aus?

Was man viel häufiger hört und in zeitgenössischen Quellen liest, ist, dass viele Beschäftigte gegenüber den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern offensichtlich feindselig und bisweilen gewalttätig auftraten. So verbot die Geschäftsführung der Mittelwerk GmbH, die im KZ Mittelbau-Dora die sogenannten V2-Raketen durch KZ-Häftlinge montieren ließ, ihren Beschäftigten, gegenüber KZ-Häftlingen Gewalt anzuwenden. Dass die Unternehmensleitung sich genötigt sah, wiederholt schriftlich darauf hinzuweisen, ist ein starkes Indiz, dass Misshandlungen ein Massenphänomen gewesen sind. Niemand stand mit einem Bein im Gefängnis, nur weil er einem KZ-Häftling, einer Zwangsarbeiterin oder einem Kriegsgefangenen das Gefühl vermittelt hat, als Mitmensch wahrgenommen zu werden. Und trotzdem haben es viel zu wenige Deutsche getan.

„Die Konzentrationslager waren eine Welt, in der sämtliche für uns heute gültigen moralischen Normen aufgehoben waren.“

Wenn wir auf die Handlungsoptionen der Opfer blicken: Was sagt die Forschung dazu aus?

In unserer Erinnerungskultur überwiegt ein Opferdiskurs, in dem die im Nationalsozialismus verfolgten Menschen als Objekte gesehen werden, die quasi wie die Schafe zur Schlachtbank geführt wurden. Schon aus einem humanen Antrieb heraus müssen wir aber diesen Menschen nicht nur Namen und Würde zurückgeben, sondern sie auch als Subjekte mit Eigensinn anerkennen. Selbst wenn ihre Handlungsoptionen extrem eingeschränkt waren, gab es sie. Ein besonders eindrückliches Beispiel sind zwei deutsche Kommunisten, die im KZ Mittelbau-Dora als Lagerälteste von der SS eingesetzt wurden. Im Frühjahr 1944 sollten sie einen sowjetischen Mithäftling auf dem Appellplatz vor den angetretenen Gefangenen aufhängen. Sie haben sich vor aller Augen geweigert, und das hat extremen Eindruck auf ihre Leidensgenossen gemacht. Die beiden wurden abgesetzt, man ließ sie zunächst am Leben, bis sie kurz vor der Befreiung des Lagers doch noch ermordet wurden. Die beiden haben sich nicht korrumpieren lassen.

Solche Widerstandshandlungen gehörten zum Gründungsmythos der DDR.

Die Konzentrationslager waren eine Welt, in der sämtliche für uns heute gültigen moralischen Normen aufgehoben waren. Deshalb sollten wir uns mit ethisch-politischen Wertungen zurückhalten. Das gilt sowohl für Heldenerzählungen à la DDR als auch für die Verurteilung von Funktionshäftlingen, die unter Druck mit der SS zusammengearbeitet haben. Wenn wir uns den offiziellen DDR-Blick auf die Konzentrationslager, insbesondere auf Buchenwald, ansehen, war er doch ziemlich verlogen. Riesige Opfergruppen wie jüdische Häftlinge, Sinti und Roma und Homosexuelle spielten in der Geschichtspolitik keine Rolle, weil sie sich nicht in das Narrativ des antifaschistischen Widerstandskampfes einordnen ließen.

„Angesichts der Desinformation im Internet bekommen Gedenkstätten wie Buchenwald und Mittelbau-Dora eine immer wichtigere Funktion.“

In den vergangenen Jahrzehnten haben immer mehr große Unternehmen ihre Geschichte im Dritten Reich aufgearbeitet, zuletzt Continental. Wie weit ist das gelungen?

Hier zeigt sich ein sehr gemischtes Bild. Einerseits gibt es sehr gelungene Darstellungen, etwa die von Hans Mommsen und Manfred Grieger über Volkswagen. Allerdings verharmlosen manche Darstellungen auch die Politik von Unternehmen im Nationalsozialismus. Generell kann man zwischen Arbeiten zu großen Konzernen und solchen zu mittelständischen Unternehmen unterscheiden. In den mittelständischen Unternehmen gibt es eine sehr viel stärkere Loyalität der heutigen Betriebsspitze zur damaligen Unternehmensleitung, in der möglicherweise der eigene Großvater saß. Da tragen manche Auftragsstudien stark apologetische Züge. Auch Continental hat sich lange gesperrt. Historikerkollegen aus Hannover haben über Jahrzehnte erfolglos versucht, das Firmenarchiv nutzen zu können. Inzwischen hat sich das geändert, ich frage mich: Wieso musste das fast 80 Jahre dauern?

Für die Informationsvermittlung setzen Sie auch auf solide Information im Internet. Nun war der Umgang mit Fakten im World Wide Web in den vergangenen Jahren ja nicht unbedingt ermutigend …

Vielleicht mache ich mir Illusionen, aber für mich ist solide Information die einzige Möglichkeit, Fake News und Fake History entgegenzutreten. Wenn Menschen sich heutzutage über geschichtliche Ereignisse informieren wollen, gehen sie nicht mehr in die Bibliothek, sondern ins Internet. Und wenn ihnen historisches Grundwissen fehlt, nehmen sie schnell für bare Münze, was sie auf sehr zweifelhaften Seiten lesen. Mittlerweile ist es an den Schulen üblich, dass Lehrerinnen und Lehrer sagen: „Bis nächsten Donnerstag schaut ihr euch auf Youtube dieses und jenes Tutorial an.“ Aber versuchen Sie einmal, ein Tutorial zum Thema „KZ Buchenwald“ zu finden! Wer wenn nicht wir mit unserem historischen Wissen und unseren Archivbeständen ist aufgerufen, solche Tutorials bereitzustellen? Zugleich ist klar, dass digitale Information nicht die analoge Auseinandersetzung mit dem historischen Ort ersetzen kann. Gerade angesichts der Desinformation im Internet bekommen Gedenkstätten wie Buchenwald und Mittelbau-Dora eine immer wichtigere Funktion, nämlich die der Glaubwürdigkeit. Auf einer Website lässt sich alles Mögliche schreiben, aber nur die baulichen Relikte zeigen quasi die Schmauchspuren des Verbrechens. Bei Führungen bekomme ich immer wieder den Eindruck, dass die haptische Erfahrung mit Exponaten für Digital Natives einen fast exotischen und damit besonders nachdrücklichen Charakter hat.

„Wer die geschichtspolitischen Debatten verfolgen oder sie mitbestimmen will, kommt an Twitter nicht vorbei.“

Sie sind mit Ihrem Privat-Account ein fleißiger Twitter-User, auch die Gedenkstätte hat inzwischen einen eigenen Kanal. Wie sind denn Ihre Erfahrungen?

Social-Media-Kanäle wie Instagram und Tiktok, aber auch das gute alte Facebook haben mehr User als Twitter, aber über Twitter erreichen wir die Multiplikatoren. So gut wie alle Journalistinnen und Journalisten sind dort unterwegs, und auch die Geschichtswissenschaft, die Museen und Gedenkstätten sind dort stark vertreten. Wer die geschichtspolitischen Debatten verfolgen oder sie mitbestimmen will, kommt an Twitter nicht vorbei.

Werden Sie damit zum Ziel für Beleidigungen, Bedrohungen und Volksverhetzung?

Erstaunlicherweise haben wir in unseren Social-Media-Kanälen kaum solche Erfahrungen gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Politikerinnen und Politiker haben da ganz andere Probleme. Vielleicht sind wir nur in unserer eigenen Blase unterwegs und die „Gegenseite“, also die Neonazis und Geschichtsrevisionisten, nimmt uns gar nicht wahr.