Innovationsökosysteme für die Zeitenwende – Wie hältst Du es mit der Rüstung?

Die Diskussionen um eine ausreichende Finanzierung der Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung werden auch die nächste Bundesregierung intensiv beschäftigen.

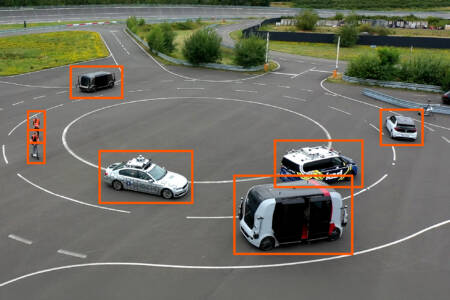

Foto: PantherMedia / paulfleet

Aktuell dominiert die Frage nach Taurus-Freigaben oder neuen Wehrpflichtmodellen die Agenda. Die grundsätzlichen Fragen nach Innovationsökosystemen zur schnellen Entwicklung von relevanten Rüstungsgütern, die immer noch fehlende langfristige Budgetsicherheit für Verteidigungsausgaben sowie die zunehmende Bedeutung vormals ziviler Technologien in der Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg werden weniger beachtet. Einen Teil der Fragen muss die Politik beantworten. Eine ebenso wichtige Herausforderung, nämlich sich zu positionieren und die eigene Haltung zu erklären, kommt auf Wissenschaft und die Unternehmen gleichermaßen zu. Es stellt sich die Gretchenfrage: Wie hältst Du es mit der Rüstung?

Dass die aktuelle Zeit eine besondere ist, kann man an kleinen Dingen sehen. Zum Beispiel daran, dass zum ersten Mal der ranghöchste Soldat der Bundesrepublik, der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer, am Falling Walls Science Summit 2024 in Berlin teilgenommen hat. Diesen Umstand stellte Breuer selbst heraus und betonte, dass die geopolitischen Veränderungen gemeinsame Anstrengungen von Politik, Wissenschaft und Gesellschaft erforderten. Das Programm der drei Tage der Falling Walls hatte denn auch einige Punkte aufgenommen, die sich um Geopolitik, Wissenschaftsfreiheit oder Science Diplomacy drehten. Das Podium, auf dem General Breuer im Rahmen der Falling Walls mitdiskutierte, beschäftigte sich mit der Frage nach dem „Dual Use“, also Produkten, Maschinen und Verfahren, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können und deren Rahmenbedingungen in Forschung und Entwicklung. Und mit der sich an diese Frage anschließenden Konsequenz der möglichen und praktischen Kooperationen von Forschungseinrichtungen, Universitäten oder Hochschulen mit Rüstungsunternehmen. Ein aktuelles, aber eben auch heikles Thema, weil es einerseits die Forschungsfreiheit, aber andererseits auch nationale Sicherheitsinteressen berührt. Wie aktuell, was der jüngst veröffentlichte Bericht zu sicherheitsrelevanter Forschung des Gemeinsamen Ausschusses (GA) der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina zeigt. Bereits Anfang des Jahres haben Wissenschaft und Industrie das Whitepaper der EU-Kommission zur Förderung von sowohl ziviler als auch militärischer Forschung intensiv diskutiert. Die sich verschärfende Sicherheitslage in Europa, aber auch die weltweit zunehmenden Spannungen bieten Anlass genug zu dieser Diskussion.

Im notwendigen und nicht zuletzt von der Verteidigungspolitik, von Sicherheitsexpertinnen und -experten und aus der Rüstungsindustrie immer wieder geforderten Umdenken kommen unterschiedliche Forderungen zum Ausdruck. Neben den Forderungen nach der besseren Budgetausstattung sind es gerade die Rufe nach Innovationsökosystemen für die Verteidigung und damit nach einer besseren Kooperation von Forschung und Entwicklung in Unternehmen sowie Start-ups. Zu solchen direkten Kooperationen oder zu Dual-Use-Produkten müssen sich Wissenschaftseinrichtungen und Unternehmen gleichermaßen positionieren. Für Generalinspekteur Breuer sind dies alles notwendige Schritte, denn die Friedensdividende sei aufgebraucht. Und die Wissenschaft?

Privatisierung von Konflikten

Ursula Staudinger, Professorin und Präsidentin der Technischen Universität Dresden, stimmte Breuer ausdrücklich zu. Sie sehe Universitäten vor großen neuen Herausforderungen, weil Dynamik und Interdisziplinarität von Erfindungen und Innovationen drastisch zunehmen. Und das erschwere eine fundierte Beurteilung eines zivilen oder auch militärischen Nutzens. Dieses Problem nimmt in dem Maße zu, in dem zivile Technik mehr Relevanz für bewaffnete Konflikte erhält. Ulrike Franke, Senior Policy Fellow, European Council on Foreign Relations (ECFR), hatte schon im Frühjahr im Handelsblatt geschildert, dass private Firmen, die keine militärischen Produkte herstellen, für die Verteidigung der Ukraine überlebenswichtig waren und sind. Starlink Internetterminals, Amazon Cloud-Dienste, zivile Drohnen, die dann auch noch durch Crowdfunding finanziert werden, seien Kennzeichen einer „Privatisierung des Krieges“, so Franke. Und dann eben die Forschung an Universitäten und Hochschulen sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen, deren Erkenntnisse und Entwicklungen ebenso Relevanz für die Verteidigungsfähigkeit haben.

Innovationsökosystem für die Verteidigungsfähigkeit

Sönke Neitzel, Militärhistoriker an der Universität Potsdam, und Frank Leidenberger, CEO des IT-Dienstleisters der Bundeswehr BWI GmbH, betonen in einem Gastbeitrag in der FAZ angesichts immer kürzer werdender Innovationszyklen die Notwendigkeit „eines flexiblen innovations- und reaktionsfähigen Produktionsökosystems“, um Streitkräfte leistungsfähig zu halten. Ein solches Ökosystem ist nach ihren Vorstellungen gekennzeichnet durch eine enge und schnelle Zusammenarbeit „von Rüstungsindustrie, Start-ups, relevanten Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, der Beschaffungsorganisation und vor allem den Nutzern, die auch mit einer gemeinsamen Softwareentwicklungsplattform verbunden sein sollten“.

Ein Beispiel für das, was Neitzel und Leidenberger einfordern, existiert in Kanada. Alice Aiken, Professorin und Vizepräsidentin für Forschung und Innovation der Dalhousie University im kanadischen Halifax, unterstrich auf der Falling-Walls-Konferenz, dass jede Universität in Kanada an Dual-Use-Projekten forsche – schlicht deshalb, weil es keine exakte Definition solcher Produkte gebe. Die maritime Forschung ihrer Universität habe immer auch Nutzen für die Verteidigungsinteressen des Landes und die Rüstungsindustrie. Gerade um die Universität und den Marinestützpunkt herum habe sich eine Start-up-Szene gebildet, deren Gründerinnen und Gründer vorwiegend aus ehemaligen Angehörigen der Marine oder der Coast Guard bestünden. Diese Ehemaligen hätten Defizite in ihren vormaligen Dienstverwendungen identifiziert, die sie jetzt als Start-ups zusammen mit der Forschung beheben wollten. Marinestützpunkt, Start-up-Szene und Universität in Halifax bildeten so ein sehr produktives Ökosystem.

Dual-Use-Initiative der EU-Kommission

In Deutschland fehlt diese Selbstverständlichkeit im Umgang zwischen den Sektoren Wissenschaft, Start-up-Szene und Rüstungsindustrie. Es sind aber erste kleine Schritte in diese Richtung zu verzeichnen. So bezeichnete Generalinspekteur Breuer den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr als eine wichtige Plattform für Kooperationen zwischen Start-up-Szene und Bundeswehr. In der Selbstbeschreibung präsentiert sich die Einrichtung selbst als „Change Agent“ der Streitkräfte. Breuer räumt aber ein, dass das Verteidigungsministerium nur über ein kleines Forschungsbudget verfüge, was deutlich mache, dass die unterschiedlichen Förder- und Steuerungssysteme in Europa dringend vereinheitlicht werden müssen. Auch TU-Dresden-Präsidentin Staudinger sieht gerade Deutschland und die EU vor dieser Herausforderung. Es sei eine große Aufgabe für das Wissenschaftssystem insgesamt, Verteidigungstechnologien und Forschung in die aktuellen Strukturen der Forschungsförderung zu integrieren. Den Ansatz hatte das oben bereits erwähnte Weißbuch der EU-Kommission verfolgt, die ab 2028 in der neuen Forschungsförderung die bislang getrennten Programme „Horizon Europe“ (und die darin angelegte Unterstützung ausschließlich ziviler Projekte) und den Europäischen Verteidigungsfonds (EDF) zusammenführen will. In der nach der Veröffentlichung sich anschließenden Konsultation traten die kontroversen Ansichten deutlich zutage. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) begrüßte das als richtigen Schritt, um die Synergien zwischen ziviler und nicht ziviler Forschung zu stärken. Dabei dürfe aber die Stärkung der Forschung für den Verteidigungsbereich nicht am Ende auf Kosten der Förderung der zivilen Forschung gehen, so der BDI. Das Ziel der Europäischen Union (EU) und vor allem der Kommission ist klar. Die EU ist bestrebt, die Risiken externer Abhängigkeiten von Drittländern und insbesondere von China in kritischen Sektoren zu verringern. Ein technologischer Vorsprung in Technologien, die für die wirtschaftliche Sicherheit der Union von entscheidender Bedeutung sind, soll geschaffen werden. Und diese Forschungsbereiche sind häufig sowohl zivil als auch militärisch relevant.

Zurückhaltende Wissenschaft

Das deutsche Wissenschaftssystem steht aber mit Blick auf das genannte Beispiel Halifax vor Problemen. Der Deutschlandfunk hatte recherchiert, dass über 70 Universitäten und Hochschulen eine sogenannte Zivilklausel für ihre Forschung beschlossen haben. Eine Selbstverpflichtung, Forschung nur für zivile Nutzung zu betreiben und militärische Verwendung auszuschließen. Diese Zivilklausel gerate durch die Politik inzwischen unter Druck, so der Gemeinsame Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung von DFG und Leopoldina im Bericht „Wissenschaftsfreiheit und Sicherheitsinteressen in Zeiten geopolitischer Polarisierung“. Aber auch die Praxis führt zu einem etwas differenzierteren Blick. Staudinger weist richtigerweise darauf hin, dass Entwicklungen und Forschungsergebnisse oft nach Jahren Nutzen für die Rüstung bringen, und das sei oft innerhalb des Forschungsprozesses überhaupt nicht absehbar. Auch DFG und Leopoldina räumen ein, dass Forschung und Innovation immer wichtiger für nationale Sicherheitsinteressen werden, für die Wettbewerbsfähigkeit, die Autonomie und eben die Wehrhaftigkeit eines Landes. Die Sorge in den aktuellen Stellungnahmen gilt aber vor allem dem Schutz der Wissenschaft von Spionage, dem möglichen Missbrauch von Forschung zum Beispiel zu Krankheitserregern oder dem Erhalt der Wissenschaftsfreiheit zur Wahl der Forschungsbereiche und die Freiheit der Kooperationen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen, dass einerseits von ihnen zunehmend erwartet würde, im Sinne nationaler Sicherheitsinteressen zu forschen. Sie fürchten aber andererseits die Gefahr, dass Wissenschaft zunehmend politischen Zwecken untergeordnet werden solle und selbst als Forschung „zum machtpolitischen Spielball in einer sich neu aufstellenden Weltordnung zu werden. Hier scheinen Innovationsökosysteme nach dem Vorbild Halifax eher eine Vision für eine weite Zukunft zu sein. Und auch die für ein verteidigungstechnisches Innovationsökosystem notwendigen Unternehmen und Start-ups müssen sich finden.

Unternehmen müssen sich positionieren

Unterstützer, aber auch Gegner müssen sich erklären. Unternehmen müssen sich positionieren, ob sie sich eine Lieferbeziehung oder gar eine Kooperation mit Partnern aus dem Verteidigungssektor oder der Rüstungsindustrie vorstellen können. Franke sieht hier auch eine Aufgabe für die Unternehmenskommunikation, denn „werden zivile Produkte und Dienstleistungen militärisch relevant, müssen sich Unternehmen politisch positionieren“. Aber auch wenn die Entscheidung eines Unternehmens lautet, nicht aktiv zu werden, ergibt sich die Frage: „Ist das Unternehmen dann in der Lage, die Nutzung seiner Produkte zu kontrollieren?“ Wie aktuell die Frage nach Haltung und Positionierung ist, zeigt die Mitgliederversammlung des Fußballvereins Borussia Dortmund vergangenes Wochenende. Dort hatte ein Antrag eine Mehrheit gefunden, das Werbeengagement des Rüstungskonzerns Rheinmetall beim BVB rückgängig zu machen. Der DLF zitiert aus der Antragstellung, die Werbepartnerschaft sei mit dem Grundwertekodex des Vereins nicht zu vereinbaren und es sei auch nicht Aufgabe des Fußballvereins, für eine gesellschaftliche Akzeptanz eines Rüstungsunternehmens zu sorgen. Die Ablehnung der Mitgliederversammlung hat aber keine bindende Wirkung und so hat der Kurs der Vereinsführung rund um Hans-Joachim Watzke Bestand. Watzke selbst hatte von einer harten Entscheidung gesprochen, die ihm persönlich sehr viel abverlangt habe. Zwei unterschiedliche Antworten auf die Gretchenfrage.

Faktor Finanzierung

Und dann bleibt immer noch die Frage nach dem Geld, denn der Weg hin zu Innovationsökosystemen für die Zeitenwende kostet natürlich. Neitzel und Leidenberger schätzen den erforderlichen Betrag auf mehr als 200 Mrd. € für die nächsten fünf bis acht Jahre – zusätzlich zum 2-%-Anteil am Inlandsprodukt für den Verteidigungshaushalt. Leidenberger: „Die Bundeswehr muss es sich leisten können, nicht nur vorhandenes Gerät zu verbessern, sondern parallel dessen Vernetzung voranzutreiben, moderne, weitreichende Präzisionsmunition sowie Drohnen aller Leistungsklassen einzuführen und darüber hinaus in Neuentwicklungen zu investieren.“ Die Investitionen, wenn sie denn vor allem in einheimische Firmen fließen, würden auch den Innovationsstandort Deutschland stärken, so Neitzel und Leidenberger.

Das Bilden von Innovationsökosystemen für die Verteidigung, die Budgetierung oder einfach die Sensibilität gegenüber Sicherheitsfragen und dann schließlich die Kooperation von Unternehmen, Start-ups und Wissenschaft – Generalinspekteur Breuer weiß, dass das ein langer Prozess ist. Er mahnt angesichts der Entwicklungen in Russland aber zur Eile. Das ist die kurzfristige Perspektive. Langfristig sieht er noch eine andere Aufgabe: die Vermittlung von Foresight-Kompetenz und der Aufbau der Fähigkeit zum strategischen Denken. Anders als die Gesellschaften in den USA oder Großbritannien habe die deutsche Gesellschaft keine strategischen Fähigkeiten entwickelt. „Wir müssen das in die Gesellschaft und auch in die Universitäten zurückbringen“, fordert Breuer. Und damit stellt er eben diese Gretchenfrage, die über den Falling Walls Science Summit hinausreicht und sich an die gesamte Gesellschaft richtet: Wie halten wir es mit der Rüstung?